岡田幸文の「聴無庵日乗」2018年

*お知らせ 2017年末までの「聴無庵日乗」は、「聴無庵日乗 アーカイヴ」(〜2017.12)に移動しました。

聴無庵日乗51(2018.11.30)

エゾギクと秋の七草フジバカマ

このところ下村康臣の第一詩集『石の台座』を手の届くところに置いて、時折読み返している。冒頭の「PRÉFACE」から、続く「エクリチュール」を読んだだけで、たちまち引き込まれ、この詩集の〈謎〉を解明したくなるのだが、いま気になっているのは、「失われるものはないのに 失われるものがある」という詩句に始まる19行の散文詩である。この冒頭の詩句を目にして、思い出すのは、ジャニス・ジョプリンの(クリス・クリストファーソンの)Me and Bobby McGeeの一節、Fredom’s just another word/For nothing left to lose(自由というのは、失うものがなにもないってことさ)である。ジャニスが歌うMe and Boggy McGeeが発表されたのは1971年だった。(失われるものはないのに…)という詩が収められた『石の台座』を出版したとき(1988年)、下村康臣のなかで、この歌は流れていただろうか。この詩は、lifeについて考えた詩というよりは、loveについて考えられた詩ということができるが、その詩を、いま読むと、「失われるもの」についての考え方が、歳とともに、変化していくことが知られる。いまこの詩句を読んで、想起するのは、「ひよつと一切のことは不生(ふしょう)で調(ととの)ふ物を、今日まで得知らいで、さてさてむだ骨を折つた事哉」と悟った盤珪のことばである。どのような道を経て、このことばにたどりついたのか、深く考えていかなくてはならないなあ……と思っていると、昨29日、高取英が26日に亡くなっていたことを知り、そして今朝は、入沢康夫氏が10月15日に亡くなっていたことを新聞で知る。高取英と、そして入沢康夫氏と、はじめて会ったのは、ジャニスのMe and Bobby McGeeが流れていた頃だったのではないだろうか。

*

夢を見ながら、その夢について考えている

これは戯論だろうか

世界は一枚の絵だ

その絵の中を後退していく者がいる

(四行詩 6)

聴無庵日乗50(2018.11.4)

アスター、コオリヤナギなど

松本亮『金子光晴にあいたい』(聞き手・山本かずこ)には、「松本亮が選んだ一篇」として、金子光晴の詩が十篇紹介されている。それに、巻末に掲載された山本かずこ「七十二体の仏像」に引用された詩を加えて十一篇の詩を読んでいると、「哲学」とか「思想」ということばが目に入ってきた。煩をいとわず、その部分を引いてみる。

「かへらないことが

最善だよ。」

それは放浪の哲学。

(「ニッパ椰子の唄」より)

空の奥は、ふかい闇で、思想家たちは

そこには虚無しかないと考へつづけた。

なる程、この思想の根源は、漆で磨きあげられ、

僕らを映し出しはすれ、そこから始まる

存在が姿をみせないので、

どれほど透徹してみせても、僕らは扇を

ひらくやうに、映された人間の処作をやるしかない。

(「六道」より)

千年前の姿態で

ふくらんでる君達の胸は、

なにをおもふ。

蒸発した酒の香か。

濡れた唇か。

風になつて

消えうせた思想か。

人間とともに

亡びた唄か。

(「ボルブドール仏蹟にて」より)

いっけん金子光晴らしからぬ(?)語彙について、あれこれと思いをめぐらせていた次の瞬間、ある本を思い出した。それは、金子光晴の『絶望の精神史』という、1975年に出版された一冊のペーパーバックだった。もしかして、ここになにかあるかもと読み返すと、果たして、その終わりに次のようなことばが記されていた。

「絶望の姿だけが、その人の本格的な姿勢なのだ。それほど、現代のすべての構造は、破滅的なのだ。」

なるほど、これは「思想」だ。そう考えて、先に挙げた詩をあらためて読み返すと、それらは新しい表情をもって、読む者に近づいてくるのだった。

*

夏の太陽がはげしく照りつける路上に出てみると

あらわれているものとあるものとが相剋していた

あれは最後の機会だった

ぬるくなった缶ビールを飲みほし立ちあがると 見られていた

(四行詩 5)

聴無庵日乗49(2018.10.18)

荒砥城址近くのザクロ

いま、近刊予定の『金子光晴にあいたい』の最終的な詰めをしている。これは、かつて「詩の雑誌midnight press」に連載されていた、松本亮氏の『素顔の金子光晴』を一冊にまとめたものである。金子光晴の詩文を読み、松本さんの話を聞いていると、金子光晴は文学史というワクにはとてもおさまらない人物だとの感を深くする。松本さんは2017年に亡くなられた。松本さんが生きているときにお届けすることができなかったことを残念に思う。

*

アルテック最後の日 海沿いの道をドライヴした

先ほどまで聴いていたピアノ・トリオの音の断片が行く手の彼方

でキラキラしていた

ほんとうに見たかったものはまだなにも見えてこなかったけれど

も

クルマは最後の日をよく知っているかのように蛇行しながら彼方

に向かって走った

(四行詩 4)

聴無庵日乗48(2018.10.9)

百合の花

「詩は、ことばで書かれている」。これは、詩についての無用な議論を退けるために考案された、一種の警句であろう。なるほど、詩はことばで書かれている。しかし、この警句には大きな落とし穴が隠されているような気がする。例えば、「この有限の世界に居て、無限を見るだけの創造的想像力を持つようにしなくてはならぬ。この種の想像力を、自分は、詩といって居る。」という鈴木大拙のことばを、ここに並べてみよう。もとより、警句が語る「詩」と、大拙が語る「詩」とは同じものではない。だが、このとき、両者の止揚にいざなわれない者がいるだろうか。

*

このところ必要があって、金子光晴の詩や散文をぱらぱらと読んでいるが、光晴侮るべからずの感を深くする。例えば、こんなことばがある。「『氷島』の表現はいわゆる詩ですよ。いわゆる詩しかわからない連中があれを持上げるんだが、あんな感傷は「お耳にたこ」だ。萩原朔太郎でなくても充分書けるものだ」。こういうことばと出会ったときは、どう考えるかではなく、どう受けとめるかだろう。

*

変わらない まさにそのことが変わってしまったことを告げてい

る夕べ

長いゆるやかな坂を下っていく

向こうから旧知の者がやってくる

もちろん 彼は私を知らない者のようにして過ぎていく

(四行詩 3)

聴無庵日乗47(2018.10.1)

ドウダンツツジ

気がつけば、もう十月。毎年、この頃になると中也の詩を思い出す。

これが私の故里だ

さやかに風も吹いてゐる

心置なく泣かれよと

年増婦の低い声もする

あゝ おまへはなにをして来たのだと……

吹き来る風が私に云ふ

(「帰郷」より)

昨夜、風の音に眠れないまま本を読んでいると、澤庵和尚が柳生宗矩に与えたという『不動智神妙録』の一節が目に入った。曰く、「たとへば右衛門とよびかくると、あつと答ふるを、不動智と申し候」と。実に深いなあと感じ入りつつ、ここが難所かと思う。

*

かつて この詩はどのようにして訪れたのか

そしていまどこに行こうとしているのか

教えてくれるものはもはやない

ただ遠くまで行くことだけが残されている

(四行詩 2)

聴無庵日乗46(2018.9.20)

ケイトウとキイチゴ

一日のうちで、詩について考える時間はどのくらいあるのかと考えてみた。そのとき考えているのは、詩の現在でもなければ、詩の未来でもないだろう。ただひたすら、己の詩について考えているのだ。そういうかたちで、詩の生成に、詩の歴史に、参加しているときもあるのではないだろうか。

ふとしたことから、オマル・ハイヤームの『ルバイヤート』を久しぶりに手にとった。四行詩の時間の構造について、しばらく考えてみたいと思いながら、四行詩というものをはじめて書いてみた。

いっさいを偶然にゆだねる

すると詩が生まれる

すると詩が滅びる

その生滅のあいだで立ち尽くす詩もある

聴無庵日乗45(2018.9.7)

百合とドウダンツツジ

いつのまにか九月になっていた……という感がある。久谷雉の「詩の教室」が締め切られたこともあり、とりあえずトップページの体裁を変えることにした。

聴無庵日乗44(2018.8.17)

百合の花

この夏の暑さは身体にこたえる。かつては、夕方になるとビーチ・ボーイズの「サーファー・ガール」をよく流したが、このところ毎夕聴いているのは、『アメリカン・グラフィティ』のサウンドトラックである。先日、クレイジーな暑さにたまらず、ふと、久しぶりに聴いたのだが、これはほんとうによくできているアルバムだ。「1962年の夏、あなたはどこにいましたか」というのが、この映画のキャッチフレーズだそうだが、ジョージ・ルーカスが選んだ収録曲はすべて素晴らしい!(なかには1964年の楽曲も含まれているが)。オールディーズのオムニバスアルバムで、これを超えるものはないだろう。

ところで、このところ、夕方になると、このアルバムを流しつつ、ウイスキーをなめながら、「長久手ナラティヴズ」1を読んでいる。これは、「愛知淑徳大学メディアプロデュース学部創造表現専修現代詩(瀬尾育生)ゼミ2017年度卒業文集」なるものだが、そこに掲載されている長久手ナインズの作品からはいずれも若い精神が感じられて、詩を気持ちよく読むことができる。「若い」というのは、もとより年齢のことをいうのではなく、〈世界〉と向かい合うその精神の若さをいっている。どの詩も、読みながら考えさせられる。例えば、全行引用はできないが、こんな詩句がある。

あぁ ジュリィ

このぬかるんだ土の中を

その足で行くというのか

せめて傷口は塞いでからにしないか

(沖田千尋「遠慮を知らない街外れ」から)

『アメリカン・グラフィティ』のサウンドトラックをBGMにして「長久手ナラティヴズ」1を読む時間は、なかなか味わい深い。

聴無庵日乗43(2018.8.8)

ナンテン

いま書かれている詩をいくつか読んだ。思ったことはいくつかあるが、「詩人」たちが、それぞれのやり方で自己の「詩」の「完成」をめざしていることは伝わってきた。だが、それは小乗的、というか独覚的な振る舞いに見えた。詩といえば、「修辞」ということばがよく使われるが、僕などは、むしろその「措辞」に目がいくほうである。簡単にいえば、「修辞」とは、美しく表現すること、すなわちレトリックであり、「措辞」とは、ことばづかい、すなわちワーディングである。例えば、英和辞典を見ると、こんな例文がある。Careful wording is required for clearness.これは散文にのみ適用されることばだろうか。僕はそのようには考えない。この「措辞」に対して意識的である詩の書き手があまり見られないような気がする。独覚的な振る舞いといった理由のひとつは、そんなところにもある。

マリア・ジョアン・ピレシュというピアニストがいる。1944年、リスボンで生まれた彼女は7歳でモーツァルトの協奏曲を公開演奏して以来、キャリアを積んでいくが、80年代に腕の故障に見舞われ、しばらく演奏活動から遠ざかる。その頃から、彼女は「自分が何をすべきか」「どう生きるべきか」を自身に問うようになっていったようだ。その頃を振り返って語るピレシュのことばは深い。

「人生において何が一番大切かを考える時期だったのです。私はいつも自分の内面と対話してきました。演奏も人にいわれるのではなく、自分が一番弾きたいものを弾いてきました。その姿勢は今後も変わらないでしょう。でも、自分の演奏に自信があるタイプではないので、いつも悩んでいます。その悩みを払拭するには練習するしかないのです。若い人たちにいいたいのもそのことです。ピアノは作品数が多く、練習量も半端ではないはず。でも、音楽に注意深く耳を傾け、自分自身の目を覚まさせ、いろんな感情を開いていく。エゴは捨て、自分がどう見られるかとか、成功したいなどという考えはもたず、純粋に音楽に身を投じることが大切。可能性は必ずあります。自分の心をオープンに、人生の重要な意味を追求していく姿勢をもち続ける。そういう人の音楽は必ずや人の心に響きます」

彼女は2018年をもって現役を引退し、これからは後進の育成に努めるという。

聴無庵日乗42(2018.7.29)

頂き物の茄子と最近聴いているCD

ふと思いついて、今日からこの「聴無庵日乗」をトップページに引っ越すことにした。それにしても、先週の酷暑はひどかった。なにもする気になれず、ただJAZZを聴くばかりだったが、そのようななか、気になって読み始めたのは、金子光晴の『フランドル遊記』である。これは、金子光晴が森三千代と1928年から1930年にかけてヨーロッパ旅行をしたときに書かれたものであるが、発見されたのは金子光晴の死後であった。当初、金子に発表する意図はなかったようである。

このヨーロッパ旅行は、金子にとっては二度目であったが、松本亮氏によれば、もともと行きたかった旅行ではなかったようだ。早い話が、金子光晴、森三千代、土方定一の間の三角関係を清算するために、金子が三千代を海外旅行に連れ出したというものであった。いまはそのことを書こうというのではない。そういう状況下に書かれた金子光晴の文章(文体)に惹かれるのである。『マレー蘭印紀行』の文章(文体)もすごいが、この『フランドル遊記』の文章(文体)もすごい。冒頭の「ブルッセル市」から、書き写したくなるフレーズが目に飛びこんでくる。万策尽きた金子は旧知のイバン・ルパージュを11年ぶりに訪ねる。その日、ルパージュは巴里に買い物に出かけていて会えなかったのだが、マダム・オルガとふたりの娘が11年前と同じように迎えてくれる。

「マダム……猫のように円顔で骨の柔かそうなマダムは、若さがまだ残っていた。少くとも感情はまだ若さの領域に生きているのである。この十一年が苛い年月でなかったことを語っている。しかし、北国的な静居が、彼女の育ちの素直さと教養に培われて、決して、快楽的な分子をあらわさなかった」

このようにして『フランドル遊記』は始まるが、その文章を底流する暗いビートがなぜか沁みる。「ブルッセル——それだって、いつおもい出す機会があるかしれたものではない。恐らく、もう決しておもい出さないか、瞬間的におもい出すことがあっても……それを追及する時間などは、考えられないことである。そんなに環境が重いのである。生きることが苦しいのである。風景も、美術品も、私の注意の対象にならない。それほど、LA VIEがゆきづまりになっているのである。」この暗く、明晰な文体は、夏の暑さを忘れさせる。

聴無庵日乗41(2018.7.14)

半夏生

(ヴェルレーヌについて考える 2)

ヴェルレーヌについて考えてみたいと思ったのは、「巷に雨の降るごとく」の訳で知られる、Il pleure dans mon coeurの第三連第四行、Ce deuil est sans raison.、このdeuilをどのように訳すのがbestであるのかと考えたからである。例えば、栗田勇氏は、「断腸の心、訳もなし」と訳している。この件については、あらためてふれるとして、いま考えているのは次のようなことである。

ことばの巧みな配置と組み合わせが詩の方法のひとつであるという考え方は、なにもいまに始まったことではないが、それがさも新しいことであるかのように企まれている詩を読むと、いささか鼻白む思いがする。ことばは、詩句は、一見かろやかに運ばれているが、「ことばの配置と組み合わせ」に腐心する手つきが見え見えであるところが気になる。「腐心」などしていないと作者は言うかもしれないが、どう考えても僕には「腐心」の迹が感じられる。そのようにしか見られないのである。だから読もうとすると、読む時間が停滞する。渋滞する。「腐心」の迹とは、すなわち自我の迹である。

「自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり。万法に証せらるるといふは、自己の身心および他己の身心をして脱落せしむるなり。悟迹の休歇なるあり、休歇なる悟迹を長々出ならしむ。」

この道元のことばは前にも引いたように記憶しているが、悟りの痕跡をとどめないように、自我の痕跡をとどめないこともまた、詩の方法ではないだろうか。

ヴェルレーヌの詩を読んでいて感嘆するのは、その巧みなことばの配置と組み合わせで、こういうのは、それこそ「神韻」というものであろう。作為、自我の迹がまったくみられない。「《ロマンス–サン–パロール》とは、《ロマンス–サン–モア(moi)》(無我の詩)でもあるだろう」と、野内良三氏は云っている。

聴無庵日乗40(2018.7.3)

井の頭公園

(ヴェルレーヌについて考える 1)

夏到来を思わせる昨日今日、早くもバテ気味で、この夏をいかに無事に乗り越えるかは、じゅうぶんにわが生のテーマとなりうるだろうなどと思いつつ、その一方で、そもそも、「ヴェルレーヌは古いのだろうか?」と考えている。もとより、詩の「古い」「新しい」については、あらためて検討する必要があるのだが、それはこれからゆっくり考えていくことにして、いまは一篇の詩を書き写しておきたい。

(心のなかでぼくの何かが泣いている) ヴェルレーヌ(井上究一郎訳)

雨が静かに巷に降る。

——アルチュール・ランボー

心のなかでぼくの何かが泣いている、

巷に雨が降るように

この物憂さはなんだろう?

心にじっくり浸みてくる。

おお、雨の、静かな音よ、

地面にも、屋根の上にも!

厭き果てた人の心に、

おお、雨の、この歌よ!

理由もなく泣けてくる

心のなかの、この嫌悪。

なんだろう? 裏切りじゃない……

この悲哀には、理由はない。

なぜと分らぬ苦しみは、

たしかに一番質がよくない。

恋もない、憎しみもない、

ぼくの心は苦しいばかり!

これは、ヴェルレーヌの詩集『ロマンス・サン・パロール』に収められた「忘れられた小曲」のなかの一篇、堀口大學の訳で「雨の巷に」として知られる一篇だ。ほかにも、鈴木信太郎、金子光晴など、さまざまな訳詩があるが、いまはこの井上究一郎の訳詩に惹かれている。「この悲哀には、理由はない。」この「悲哀」とはなんなのか? しばらく考えていきたいと思う。(ヴェルレーヌについては、これから思いつくままに、不定期連載の予定)

聴無庵日乗39(2018.6.13)

日日草

いま詩についてどのように考えたらいいのか。そんなことをぼんやりと考えながら、本棚をながめていると、その奥に、「私の現代詩入門 辻征夫」という小さな背文字が隠れているのが目に入った。「現代詩入門」「辻征夫」——いずれも懐かしさを喚起する文字で、思わず惹かれるように取りだしていた。この本はこれまで何回か読んでいるのだが、今回は迷うことなく巻末に置かれた「谷川俊太郎氏についてのいくつか」という章を読んだ。とりわけ、「ぼくじゃないほんとうのぼく」という章。

「でもぼくの中では日本語の総体にわけいって 自分が一首の巫女みたいになってね、面白いものを作りたいという気持ちがある一方で、詩人の主体というのかな、どう生きるべきかみたいな、そういうものを根源に置かないとね、どうも詩は駄目だという感じがあるんですよ。いつでもその間を揺れ動いて来たんですね」

この谷川さんのことばを引いて、辻さんは次のように書いている。「——でもそれがほんとうでしょうねと私がいうと、いやほんとうかどうかわからないけれど、詩を書いているうちに自然にそうなっちゃったということだった。(以下略)」

*

昨日、高取英のツイッターで森田童子が4月24日に亡くなっていたことを知った。今日は朝から森田童子の歌を聴き続けている。「彼女の歌は素晴らしかった。どこにもない才能だ」(高取英)。彼女もまた、「どう生きるべきか」を考えるひとりであった。

聴無庵日乗39(2018.6.3)

マイルス・デイヴィスのSKETCHES OF SPAINを聴きながら、ふとjazzとはなにかと考えた。そのとき僕は一冊の本を読むことに集中していて、別のCDにかえる余裕がなかったので、マイルスのSKETCHES OF SPAINを数時間かけっぱなしにしていたのだが、ぜんぜん気にならなかった。というか、一冊の本を読みつつ、同時にこのSKETCHES OF SPAINは、マイルスの作品のなかでもベストのひとつであるとの確信を深めていた。そして、ふとjazzとはなにかと考えたのだが、それは、生きるとはなにかと考えることでもあったようにも思えてきた。四谷「いーぐる」の店主である後藤雅洋氏は、ジャズと出会ったとき、「これはほんものの音楽なのでは」と直観したという。その「ほんもの」とは「飽きない音楽」のことであったと彼は後に知るのだが、この「飽きない音楽」というフレーズは、生きることの本質を衝いているように思われた。なぜ、そのときマイルスのSKETCHES OF SPAINをずっとかけっぱなしにしていることができたのだろうか。もちろん、そのとき僕が向かい合っているのは一冊の本であって、マイルスの音楽ではなかった。けれども、マイルスの音楽はBGMでもなかった。しっかりとワンフレーズ、ワンフレーズが沁みてくる密度をもっていた。思うに、そのとき、ターンテーブルの上で回るCDとは別の時間を僕は生きていたのだろう。

聴無庵日乗37(2018.5.27)

5月25日、河島英昭さんが亡くなった。享年84。

河島さんといえば、いろいろなことが思い出されるが、2009年に『パヴェーゼ文学集成』6が刊行されたことは忘れがたい出来事であった。詩集『働き疲れて』全篇を河島さんの日本語訳で読む。それは大きなよろこびであった。

家出するために道を横切るのは

少年だけのすることだ。けれど一日じゅう道から

道を歩きまわっているこの男は、もはや少年ではない、

そして家出をするわけがない。

タイトルポエム「働き疲れて」の冒頭4行を読んだだけで、パヴェーゼの読者には懐かしい像が喚起される。詩集『働き疲れて』は、読みやすい詩集ではない。ことばはひとつひとつ追うことができるが、気がつくと、いつのまにか世界の涯に立たされている。この詩集について、河島さんにいくつか尋ねたいことがあったが、ついにその機会をもつことができなかったのは心残りである。

ところで、翻訳もさることながら、僕は河島さんの文章を読むことが好きだった。例えば、次のような一節。

束子の船は、陽気な青年男女の群れを乗せて、リヴァプールに向け、夜の海へ出た。《こんなに騒いでいてよいのだろうか。飲んで、歌って、踊って》 ぼくは乞食ふうの——そして今度もヨーロッパまで着こんできた——コートに身をくるみ、板のベンチに横になった。

しばらく経って外海に出てから、激しく上下する船の動きに夢を破られて、身を起こした。そしてあたりを歩きまわった。じつに惨憺たる場景が展開していて、長髪の若い男や女たちが船酔いに苦しみ、床を転げまわっていた。リヴァプールまでの夜は長かった。思えば、世界に歌の革命を果たしたビートルズが——《デイ・トリッパー》を奏でながら——栄光のさなかにあった時代のことである。

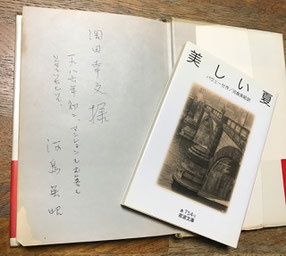

河島さんの署名が記された、晶文社版『美しい夏』は、僕にとって大切な一冊である。この『美しい夏』は、いまなおあの時代を語り続けている。

河島さん、ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。

聴無庵日乗36(2018.5.20)

詩とは、なにか? と、考える。これは定型思考というものであろう。いま気の向くままに詩を読んでいると、もはやこの定型思考が意味をなさないことに気がつく。気がつかざるをえない。定型思考に代わるものは断言である。

峠 吉本隆明

いちまいの紙のやうに

訣れ難くあつた

決定的な決裂のあともなほ

心に蔵したつづらおりのやうな心理のため

ここは風のふかない峠であつた

断言は、考えることをneglectすることだろうか。否。断言は、考えることを殺すのである。吉本隆明の「峠」という詩と向かい合ったのは一ヵ月ほど前のことであった。向かい合ったその日、その詩をコピーし、以来、毎日読んでいる。読むたびに、考えることが殺される。

聴無庵日乗35(2018.5.1)

都わすれ

「美しい五月」の始まりの一日。昨日は気分がひどく落ちこんでしまう一日となったが、ひとつの決意(?)を胸に秘めて、心機一転、今日を迎えた。いま片づけるべきことを片づけて、これから次へと渡りゆこうとするところで、このところ目の届くところに置いてある、久谷雉の「冬」という詩を読み返した。これは和田まさ子さんの個人誌「地上十センチ」第18号に掲載されたものだが、一読して、深い印象を覚えた。三連十六行の短い詩なので全行引用したい誘惑に駆られるが、とりあえず第一連三行だけ書き写してみる。

一輪車に

布をかぶせたまゝ

冬をむかへた

この三行を読んだだけで、いくつか書きたいことが思い浮かぶ。が、いまは、この「冬」を読んで思ったひとつのことを書きたい。詩に対する定型的批判のひとつに、詩は行分け散文にすぎない、というものがある。なるほど、そういわれてもしようがない「詩」がないわけではない。ところで、この「冬」という詩は各連が一文からなるものであるが、改行に対する意識は繊細にして鋭利なものである。例えば、第二連を「修繕しにくるといふ」という行で終え、第三連を「従姉妹たちだと/いふ」という行で終えるとき、そこではなにが行われているのだろうか。もとより、これは表記云々にとどまるべき次元のものではなく、この一篇の詩全体をあらしめているものを含意している。

久谷雉の『影法師』について、「詩の新たな方位を提示している」と書いたことがあるが、久谷雉の詩はこれからどのように深められていくのだろう。

聴無庵日乗34(2018.4.18)

4月11日付の朝日夕刊に掲載された、藤本哲明の「今夜、すべての自由と」という詩を時折り読み返している。その詩をはじめて読んだとき、これは、いま——〈情況〉と言い換えてもいいが——を生きている詩だと思った。その詩の上には國分功一郎の文章(それは、「「崩れる「文書の支配」 その先に政治の自殺」と題されていた」)が置かれていたが、國分功一郎の散文が含意するものと、藤本哲明の詩が含意するものとのあいだに、それほど異和はないと思われた。

「今夜、すべての自由と」は、一見、滞りなく読める詩である。が、もとより、かんたんな詩ではない。一行一行、しっかりと読み込むことが求められている。それだけの魅力が秘められている。以下、思いつくままに記せば、抒情を唾棄しつつ抒情している、あるいは、叙事の無用を知りつつ叙事している、とでもいえばいいのだろうか。「否定する手、肯定する足」、あるいは、「あるいはワーク、あるいはゲッマニー」という対句が含意するものは、おそらく冒頭の「圧倒的なマクドナルド」という一行と照応しているだろう。ちなみに、この「ゲッマニー」とは、get moneyのことだろうか。この「ゲッマニー」という文字あるいは音は、そのとき、遠く、「ゲッセマネ」という文字あるいは音を引きだしてくる……ような気がした。引きだしたのは、そのとき僕が抱いていた想念だろうか。それはともかく、この詩は、読む者を、遠くに、あるいは近くにと、運んでいくようだ。

そしていま、昨年暮に入手した藤本哲明の『ディオニソスの居場所』という詩集を読み返している。いま詩がどのような場所を生きているのか、さらに考えていきたい。

聴無庵日乗33(2018.4.8)

昔の「ユリイカ」をぱらぱらと繰っていたら、大岡信のことばが目に飛びこんできた。それは、「折々のうた」について書かれたものであった。

「コラムの短文を書くこと自体は苦痛でも何でもない。それで何とか続けられたわけだが、大変なのは詩句の選択そのものだった。なぜ大変かといえば、私なりにそれらの配列には苦心しないでもなかったからだ。

どの詩句も、単独にそこに突立っているだけではなく、前後の詩句との間に、何らかの理由においてひそかに連絡しあっているものでなければならなかった。そういう風に私が考えたのは、そもそも詩というものがそういうものなんだという思想による。……」

どうしてそのことばが目に入ってきたかといえば、その少し前に、二冊の詩集を前にして、詩について考えていたからだ。ひとつは今井義行の『Meeting Of The Soul(たましい、し、あわせ)』、いまひとつは愛敬浩一の『それは阿Qだと石毛拓郎が言う』。この二冊の詩集は、いずれも冒頭に置かれた詩篇が疑問文で始まっている。

今井義行の「汚れた言葉の綺麗ごと」はこのように始まる。

手垢にまみれた「愛」「平和」

そんな言葉はまだ

世界にさらされていてよいのか

愛敬浩一の「私史」はこのように始まる。

教えてくれ カクさん

なぜ 少年時代が終わるのか

なぜ 世界は天候のように激しく変化して行くのか

疑問文で始まる詩は、調べたことはないけれども、ほかにも少なからずあるだろう。気になったのは、「さらされていてよいのか」、あるいは「なぜ……終わるのか」という、切迫的な調子である。この調子が含意するのはcrisisではないだろうか。この後、詩行がどのように運ばれていくのか気になるところだが、今井が「さらされてよいのか」の直後に「はい よいのです」と書くのに対して、愛敬は「なぜ 少年時代が終わるのか/なぜ 世界は天候のように激しく変化して行くのか」を三回繰り返す。いずれも長い詩なので全行を引くことはできないが、「ときを費やしこころみる/それが わたしたちが/誕生した理由の1つではないか」という今井の最終連と、「失恋の果てに/送電線に触れたのだという/カクさんの見た/絶望を教えてくれ」という愛敬の最終行とを読み終えたとき、この二篇の詩のあいだを「連絡しあっているもの」が仄見えてくるような気がした。それがなんであるのか、もとより一言で言い尽くせるものではないが、それは「詩」としか言いようのないものであることだけは了解できた。

聴無庵日乗32(2018.3.21)

いただいたステンドグラスのおひなさま

「聴無庵日乗」31を書いてから一ヵ月が過ぎた。「聴無庵日乗」32を書こうという気持ちはあったのだが、いくつか出来事があって、ディスプレイに向かうことができなかった。また、八木重吉の次にくる詩について、何度か読んだが、その詩について語ることばがどうしても浮かんでこなかった。……などなどの事情から、ここは心機一転、これからは、いま僕が惹かれる詩をアトランダムに読んでいくことにした。第一回は、陶淵明の「飲酒」五である。

飲酒 其五 陶淵明

結廬在人境 廬を結んで人境に在り、

而無車馬喧 而も車馬の喧しき無し。

問君何能爾 君に問う 何ぞ能く爾ると、

心遠地自偏 心遠ければ地自から偏なり。

採菊東籬下 菊を採る 東籬の下、

悠然見南山 悠然として南山を見る。

山気日夕佳 山気 日夕に佳し、

飛鳥相與還 飛鳥 相与に還る。

此中有眞意 此の中に真意あり、

欲辨已忘言 弁ぜんと欲して已に言を忘る。

これまでの流れを断つかのように、いきなり陶淵明というのは、しかし奇をてらってのことではない。僕のなかでは、これまでの流れからおのずとたどりついた場所であるのだが、いまはその経緯についてはふれず、この詩において僕が惹かれたふたつのポイントについて記したい。

ひとつは、「結廬在人境 而無車馬喧 問君何能爾 心遠地自偏」という四句。松枝茂夫は、これを「さわがしい人里に廬を構えているが、役人どもの車馬の音に煩わされることはない。「どうしてそんなことがあり得るのだ」と言う人があるかも知れぬ。なあに、心が世俗から遠く離れているため、ここも自然と辺鄙な地に変わってしまうのだ」と訳している。この四句を目にしてすぐに想起するのは「大隠朝市」ということばであるが、今日は維摩経の一節を思い出した。すなわち、シャーリプトラ(舎利弗)が木の下で坐禅しているとき、ヴィマラキールティ(維摩詰)がシャーリプトラに云った「シャーリプトラよ、あなたがやっているようなやり方で坐禅の修行をすべきものではありません」「輪廻に属する煩悩を断たないままで、しかも涅槃に入ることにもなる、というように坐禅しなさい」ということばである。もとより、陶淵明の詩句が含意しているものとヴィマラキールティのことばが含意しているものとがまったく同じものであるということはできないが、ここにはなおひとつの「真実」が提示されていると思う。それを聖徳太子のことばで云えば、「好んで静処に坐禅するのは、ほんとうの安らかな生活ではない」ということになる。それをさらに自分流に敷衍すれば、詩は「人境」において生まれる、ということになるだろうか。

もうひとつは、「此中有眞意 欲辨已忘言」という最後の二句。松枝は、これを「この自然のなかにこそ、人間のありうべき真の姿があるように思われる。しかし、それを説明しようとしたとたん、言葉などもう忘れてしまった」と訳している。「欲辨已忘言」。ここに、詩の要諦がある。

詩について近頃考えていることと、この陶淵明の詩句とがシンクロしていたので、この「飲酒 其五」を引いてみた。これからは、こういうゆるい感じで、この日乗を書いていこうと思う。

聴無庵日乗31

広隆寺の蓮池

百田宗治の次にくるのは、八木重吉の詩、「母をおもふ」「母」「母の瞳」「父」「人形」の五篇である。八木重吉については、かつて、ミッドナイト・プレスHPの「編集者の手帖」で次のように書いたことがある。

*

2013年1月13日(日)

昨日は、「山羊散歩」第二回の取材ということで、八木幹夫さん、郷土史家の田中次雄さん、水島英巳さん、それに中村、岡田の5名で、八木重吉ゆかりの場所を散歩した。その詳細は、3月1日発行予定のmidnight press WEB第5号に掲載されるので、以下、散歩しながら思ったことを記したい。

八木重吉が生まれ育った土地を散歩しながらあらためて思ったことは、重吉の平明なことばの背後にはたくさんの葛藤が秘められていたに違いないということであった。重吉の詩のことばの力がどこからやってくるのかと考えるとき、それはひっきょう、生きることのかなしみとしか云いようがないものからであろうと思われた。重吉の子供たちの書は立派なもので、それだけでも見る者に感慨を催させるが、それを通して迫ってくる八木重吉の生のありように思いをいたした。「生きることのかなしみ」などと書くと、よくある人生詩や抒情詩ととられるおそれがあるので、ここは注意深く書かなくてはならないところだが、思想詩人としての八木重吉がもっと語られていいと思った。もとより、それをさらに解明するには、重吉の詩と深く向かい合うことがもとめられるだろう。

田中さんの先導で、重吉ゆかりの場所を散歩することができたが、詩碑のひとつに次のような詩が記されていた。

ねがい 八木重吉

人と人とのあいだを

美しくみよう

わたしと人とのあいだを

うつくしくみよう

疲れてはならない

この、ことばのアクロバットのような業(わざ)を統べるものは、修辞ではなく、理念にかかわるものであろう。このことばを読んでいると、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という宮沢賢治のことばが思い出される。

そしてあらためて重吉の「聖書」という詩を読むとき、これは彼の詩論ではないかと思われてくる。

この聖書(よいほん)のことばを

うちがわからみいりたいものだ

ひとつひとつのことばを

わたしのからだの手や足や

鼻や耳やそして眼のようにかんじたいものだ

ことばのうちがわへはいりこみたい

*

いま、この文章に加えるものはない。上記五篇のなかから一篇を選ぶとしたら、次の一篇である。

母をおもふ 八木重吉

けしきが

あかるくなつてきた

母をつれて

てくてくあるきたくなつた

母はきつと

重吉よ重吉よといくどでもはなしかけるだらう

この詩は、詩集『貧しき信徒』に収められている。この詩集は、重吉が死んだ翌年(1928年)に出版された。著者が自選したと思われる百余篇の詩は、結核を発病して神奈川県茅ヶ崎の南湖院に入院していた時期に書かれたものと思われる。つまり、この詩は、故郷にいる母への思いを歌ったものだが、最後の「重吉よ重吉よ」ということばは、〈神〉の声であるようだ。(2018.2.17)

聴無庵日乗30

浅草寺から見たスカイツリー

草野心平の次にくるのは、百田宗治 の、「怒っている海」「にれの町」「夕やけの雲の下に」「光」「味噌汁」の五篇である。

いま百田宗治の名前を知っている人がどれほどいるか知らないが、百田宗治といえば、民衆詩派の詩人のひとりとして語られることが多い。けれども、この詩人はそうかんたんにはくくれない奥行きをもっているようだ。室生犀星の『我が愛する詩人の伝記』は、我が愛する書物のひとつだが、「百田宗治と酒場で遊んでいて、私が女の人の美所美点を見付けて何か言っても、百田は決して同調しないで、それは君の好みなんだよ、と、いつも素気なく突っぱねていた。」と始まる百田宗治論(?)は味わい深い一篇である。その文章によって、民衆詩派の詩人としてだけでは語れない百田宗治を知るのだが、それとは別に、もうひとつ百田宗治について考えさせるものがある。2014年にミッドナイト・プレスから刊行された八木幹夫さんの『渡し場にしゃがむ女 詩人西脇順三郎の魅力』という本の一節に次のような箇所がある。

「昭和十年頃に、西脇さんは百田宗治に誘われ、西村月杖の主宰する月例句会「句帖」に萩原朔太郎、室生犀星と共に参加しています。」

西脇順三郎と百田宗治! この意外な(?)組み合わせに一瞬驚かされるが、これは意外なことではないようだ。いま僕は西脇と百田が並んで写っている写真を眺めている。当時の百田宗治について、室生犀星は次のように書いている。「『椎の木』という詩の雑誌を出していた大正十五年終わりには、伊藤整、丸山薫、三好達治、北川冬彦、金子光晴、春山行夫、乾直恵、小村定吉等が綺羅星のごとく執筆してい」て、「この若いサムライ達は」「百田の若い周囲であり背景であった」という。「椎の木」は、1926年に百田宗治によって創刊された詩誌だが、俳句的なものから、エスプリヌーヴォー、さらにはモダニズムと、幅広くカヴァーされていたようだ。おそらく西脇順三郎もその周囲のひとりであったのだろう、彼の『Ambarvalia』が椎の木社から出版されたのは、1933年(昭和8年)であった。

『あの頃、あの詩を』に紹介されている上記の詩は、いずれも百田宗治の代表作とはいえないが(百田宗治は児童文学者でもあった)、ここでは「怒っている海」を取り上げる。

怒っている海 百田宗治

ある日、ぼくは海を見に行った。

海はひどく怒って、

ぼくをめがけて白い大きな波をたたきこんだ。

波はぼくよりも背が高かった。

しぶきがぼくの顔や肩にかかった。

ぼくは怒っている海のしぶきのなかで、

しばらくじっとようすを見ていた。

海の怒りは、遠い灰色にくもった沖のほうからはじまり、

今にもこの陸地を呑みこんでしまいそうだ。

小舟が一そう波のあいだにもまれていて、

とおい半島のさきに白い燈台が見えた。

あのなかに人がいて仕事をしているのだなとおもうと、

ぼくは海にまけない人間の力を感じた。

怒れ、怒れ。

腹のすむまで怒れ。

ぼくは海にむかってそう言った。

ぼくは海にまけない人間になって

海から帰った。

ぼくをおっかけるように

海がまだ松ばやしのなかでがなっていた。

(2018.1.31)

聴無庵日乗29

河合酔茗の次にくるのは、草野心平である。三篇紹介されているが、ここは、この詩であろう(あとの二篇は、「天のひしゃく」「牧場の秋」)。

富士山 草野心平

川面(づら)に春の光はまぶしく溢れ。そよ風が吹けば光りたちの鬼ごつこ葦の葉のささやき。行行子(よしきり)は鳴く。行行子の舌にも春のひかり。

土堤の下のうまごやしの原に。

自分の顔は両掌(て)のなかに。

ふりそそぐ春の光りに却つて物憂く。

眺めてゐた。

少女たちはうまごやしの花を摘んでは巧みな手さばきで花環をつくる。それをなはにして縄跳びをする。花環が円を描くとそのなかに富士がはひる。その度に富士は近づき。とほくに坐る。

耳には行行子。

頰にはひかり。

草野心平は、よくわからない詩人のひとりである。理由は単純で、まだその全貌をつかんでいないからである。心平といえば、蛙、そして富士山の詩人ということになるようだが、とてもそれだけでは収まらない印象がある。上掲の「富士山」にしても、26篇の連作からなる詩集『富士山』に収録された一篇(「作品第肆」)であって、この一篇だけで草野心平の「富士山」を語ることはできないのだが、それを承知の上で、「富士山とはなんぞや?」と尋ねれば、詩人は答えるだろう。曰く、「富士山の詩を私は永いあひだ書いてきたやうに思ふが、もともと富士山などといふものは天を背景にしなければ存在しない」と。そのことばをたよりに、この「富士山」(「作品第肆」)を読むと、ここでも「夢みるわたくしの。/富士の祭典。」(「作品第壹」)が繰り広げられている。春の光りのなか、行行子が鳴き、少女たちの縄跳びが円を描くとき、「そのなかに富士がはひる。その度に富士は近づき。とほくに坐る。」。富士は生きているのだ。(2018.1.14)

聴無庵日乗28

若松七本活け

2018年が明けた。

変わらず『あの頃、あの詩を』に収録された詩を読み継いでいくわけだが、今年は、それに日常的な(?)記述を交えていこうと思う。

今日は熊野神社に初詣。この神社について詳しいことは知らないのだが、鳥居をくぐって拝殿に向かって歩み始めると、この神社が経てきた時間の密度のようなものが伝わってくる。

この数日、よく聴いているのは、ダラー・ブランドの「アフリカン・ピアノ」。そのCDの横には、藤本哲明の『ディオニソスの居場所』が置かれている。(2018.1.9)