midnight press WEB No.4アーカイヴ(HTML版)

midnight press WEB No.4 2012 December

contents

詩 倉田比羽子

井上輝夫「ポール・ヴァレリーの影を見ながら」

midnight interview

いりの舎/玉城入野 三原由起子

エッセイ 田中庸介 秋亜綺羅

連載 浅野言朗 小林レント「そよ風」 中村剛彦

*midnight press WEB No.4は、PDFで読むこともできます。

断片(詩) 倉田比羽子

1 標本箱と霊長類の夢

わたしたちは暗黒宇宙に宙吊りになった標本箱のなかに生きている

見回せば底なしの空虚のただ中に紐皮でゆわえつけられているだけで

水盤状の天の川のまわりには空(から)の台座の棒杭だけがぶら下がっている

さしずめ地下も地上もない水中王国を仮構しているが出入口は見当たらない

外へ外へそのまた外へ! ひたすら外へ! 野蛮人の知らせを待つものの届くことはない

ここで切り落とされる以前の完璧な空想設計図に霊長類の知恵は及ばないのだ

言ってみれば標本箱は石碑のようなもので秘密めいた無数の「ひとりごと」で成り立っている

時おり中空孔から風が吹きわたり、洪水に吹っ飛ばされたり火焔に巻かれたり爆発に揺れながら

ぐるぐる回りまわって赤熱の僻地で犇めきあっている

もっとも標本箱のようなものはひとつだけであとはしがみついている幻影のまなざしだけだ

かわいた底なしにはじめての雨が降った夜 カサコソ立ち去ってゆく面影が詩を渇望する

特権として形ある標本箱は歩く箱舟であり、生まれいずることのない未来の生き物たちの生地である

またこの標本箱が呪われた玉手箱であることを知る人はいるだろうか

存在誤謬としてわれらが霊長類は玉手箱の行く末を夢見て成長してきた

開けてはならない箱を開けるのが霊長類の夢なのだから

夢によって滅ぼされてしかるべき蘆原の世界に生きているわけだ

もっとも夢のなかで生きのびる生き物だけが人間の魂に憑いて鼓動する

だがそれは神憑き、狐憑き、物の怪ににじり寄られて高度に怪物化する夢だ

夢の実現には生贄が必要であり、地下タンクから墓標が聳え立つ海辺の町は開放され

内部で食いあう境界線を広げながら地下タンクが増殖しつづけることはわかっていて

わたしたちは玉手箱を開けてしまった、だから延々とつづく砂浜に人の姿を見ることはなくなったのだ

死人の骨まで枝打ちされているのだから、突き刺すように斃れたり転がっている鳥たちはすでに砂石だ

雨の夜は星の破片が乾いたリリシズムを散らす 幾世紀先まで呪われた霊長類の夢は膨らみつづける

古びた標本箱の主題そのものが気まぐれなユートピアだったとしても

台座の主が逃げたあとは未知の星が鎮座して黒い光をかがやかせる

今日という月日の底に悪い風邪が流行して赤い雨が降っている

やがて時がくればしぶとく未来の人びとは月の運行を変えてためらうようにやってくるだろう

疲弊しきった標本箱の石碑に「贖罪」の文字は刻まれているだろうか

——冗談じゃない!と合図がとびかう

そして恐ろしい声は叫ぶ——「そう、きっとこうなんだ、と不意に思いあたった。大部分の人たちは二重に間違った信念によってだまされている。彼らは(人間、事物、行為、民族の)永続的な追憶とか(行為、過失、犯罪、不正の)贖罪を信じている。これはどちらも虚偽の信念なのだ。現実はまさにその逆で、贖罪(復讐さらには容赦)の課題を代行するのは忘却なのだ。だれ一人としてなされた不正の償いをする者はなく、すべての不正が忘れられてしまうのだ」*

冗談じゃない、冗談じゃないぞ! あ、野蛮人がやってくる!

恐ろしい叫び声に気おされて野蛮人は標本箱の扉を開ける、空(から)っぽにして、また標本箱を再建する、霊長類の夢を育て捨てては壊して再建する、その回帰にわれらが不在の夢に見とれているというから、いまだに標本箱の住人は野蛮人の陰謀を信じているのだ

2 それ、白旗を振る

35億光年さかのぼれば人間を示す形はなにもない

35億光年さかのぼればわたしたちは効率のいい物質である

無根拠でありながら根拠づけるのは鉱滓物質だ

——60%の水素原子、25%の酸素、10%の炭素分子、2.4%の窒素、リン(P)、イオウ(S)、カルシウム(Ca)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)、マグネシウム(Mg)、アルミニウム(Al)、鉄(Fe)、亜鉛(Zn)、マンガン(Mn)、コバルト(Co)、銅(Cu)、モリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)、ヨウ素(I)、ケイ素(Si)、クロム(Cr)、セレン(Se)、フッ素(F)、おお、全能な物質たちよ!

いつどのようにして命が宿ったかは優先順位とならず、はじまりから諦めていたかのように産声をはりあげる

(おやおや、死の手前のスズメ、ヤマガラ、シジュウカラ、ハクセイレイ、メジロの渦巻く晩秋の声にまぎれて

わが生存本能は家に隠れてあたたかくしている)

だが35億光年もさかのぼればそこはすでに書板の上だ

複雑怪奇な乗り物にのって進化する生き血は35億光年の遊覧の果てに和解と統一の手におさまる

いずれ死ぬわれわれもあの日死んだ命もカンタンに永劫回帰する

窓や山頂や線路から飛び立つことも老いることもカンタンだ

自己完結的な結末は宙吊りになってジイジイ、ジイジイ最後の声をはりあげる

——ビッグバンが神格化されます! ディスコミュニケーションの末路です!

35億光年生きながらえた魂は暗黒世界で記述されるや、

35億光年後のこの世界でもっとも美しい名を開くのである

鉱滓物質の無数の世界がぶつぶつつぶやく原質そのものの名を!

メガマシンとなった波状の欲望が35億光年後の声となって届くとすれば、

なにものかが記録しているそれ、物質に生命を与えるそれ、

神とも呼ぶべきそれ、わたし一名の名が与えられるそれ、

それ、それについて、わたしたちひとりひとりはなにごともわからないと白旗を振りながら

いつまでも犇きあっている明るくて凄惨な35億光年後のこの海辺にやってくる

わたしはこの手でもの言わぬなにかを摑んでいる

ジイジイ、ジイジイと、呼び止められて振り向くと、

それ? それ自身!

*『冗談』(ミラン・クンデラ 関根日出男・中村猛訳 みすず書房)より引用

ポール・ヴァレリーの影を見ながら ——詩集『コロナ/コロニラ』に触れて—— 井上輝夫

ここで書いてみたいのは、大変個人的なことで、私の過去に起こったささやかな偶然、ポール・ヴァレリーとのかすかな縁と詩人最後の詩集のことである。

まだ私が嘴の黄色い学生だった頃、つまり一九六〇年代、日本におけるフランス文化の占める位置は今よりも遥かに大きかった。若者は「デイト」と言うかわりに「ランデヴー」とか「アヴェック」といい、「ブルー」と言うかわりに「アンニュイ」と表現した。要するにフランス文化がアメリカの大衆文化にとって代わられる最後の時代であったと思う。相当に怠け者の学生であった私でさえも、堀口大学の訳詩集『月下の一群』冒頭六篇のヴァレリーの詩を読んでいたし、教室では鈴木信太郎教授のヴァレリーの『旧詩帖』を習ってもいた。ただ、フランスとその文学の世界は、当時の私の日常からはかぎりなく遠いものだった。

それがどうした風の吹き回しか、劣等生だったにもかかわらず留学生試験にパスして、南仏の香水の町グラースに住んでいた指導教授の求めに応じて、ニース大学に旅立ったのはもう二十代最後の夏だった。一向に上手にならないフランス語を、九月始まりの大学に登録するまえに、すこし訓練しておこうと通ったのがニースの「天使の湾」に面した地中海大学センター(CUM)というところだった。ところが、この南仏のコレージュ・ド・フランスとも言われた文化施設の初代所長はヴァレリーだったのである。フランスがドイツに占領され、ヴィシイ政権時代は罷免されたものの、戦後はふたたび所長に任命されている。これがヴァレリーとの最初のかすかな縁である。

ただ、 当時、このセンターにもニース大学にも日本人学生は一人もおらず、まことに明るい地中海の陽射しを浴びながらも、正直、寂寥を感じたものだった。

他方、フランス南西部の伝統校モンペリエ大学にはジャック・プルーストという『百科全書』研究の世界的な権威で偉大な教授がいたので、十八世紀文学を専門とする秀才たち、同窓の友人鷲見洋一さん、早稲田の市川慎一さん、東大出ですでに立教の先生だった原好男さんなど豪華メンバーが揃っていた。

そこでモンペリエに遊びに行くことにした。すると、豪華メンバーが歓迎してくれて、原さんの空色のシムカ・ミル(リア・エンジンの小型車)で、近郊のヴァレリーの生誕の地セットへドライブに連れだしてくれて、港や「海辺の墓地」を案内してもらった。「白い鳩の歩むこの静かなる屋根は/松木立、墓のあいだに煌めき」である。地中海のさざ波はダイヤモンドのようにきらめき、十字架のならぶ白い墓地の風景はまさにヴァレリーの歌ったものだった。おまけに、港の岸壁にある小さなレストランで、初めて地中海の魚スープに舌鼓をうったことを今でも懐かしく思い出す。これが幻のヴァレリーとの二度目の縁である。

残念なことに、歴史の浅いニース大学の図書館はいまだ充分資料が揃っておらず、夏休みになると、古本屋めぐりや図書館などの便利さもあって、フィレンツェよりも遠いパリにたびたび向かった。しかし留学生の身分、高価なホテルには滞在できない。そんな折り、どうして見つけたのか今ではまったく思い出せないのだが、定宿としていたのは、リュクサンブール公園にちかいゲイ=リュサック通り十二番の、今はもうないホテル・アンリ四世であった。名前だけはおそろしく立派だが、家族経営のようなホテルで、気の良いおしゃべりな女主人がいるだけの質素な下宿ホテルであった。

ところが、である。ある日外出から帰ってくると、歩道に面した入口の石壁に「ポール・ヴァレリー、この家に住む、1891-1899」というプレートが打ちこまれているではないか。三度目のヴァレリーとの邂逅である。詩人の年譜を覗くと、友人のピエール・ルイスが主導した同人詩誌『ラ・コンク(ホラ貝、1891-92)』の時代から結婚するまでのあいだ、ここで暮らした、とある。すると長いあいだ詩作を放棄していたヴァレリーの沈黙時代と重なる。おそらく『テスト氏』もこのホテルでの独身時代に着想されたのではないだろうか。そう想像してみると、何のゆかりもない異国の学生であった私も、昔の同居人のようにヴァレリーに一寸した親しみを感じた。

当時、ヴァレリーは現代最高の知性人のように扱われていた。けれども、『旧詩帖』などを読んでいた私には、直感的に、彼を知性の偶像に仕立て上げるのはどうも偏っているように思えた。父方からコルシカの血、母方からジェノヴァの血を継いでいるとくれば、きわめてギリシャ、ラテンの古代異教的な感性に恵まれた詩人、さらにセットに生まれ、モンペリエに育った詩人の内面には南仏の太陽と青い海がかならず輝いているに違いない。詩人というものが産土の風物と深く結びついた存在だと考えていたこともあった。最近、ユーチューブで詩人本人が朗読していると思われる「海辺の墓地」を聴いてみたが、その発音はあきらかに南仏なまりで、アンドレ・ジッド、ピエール・ルイスといった友人たちのパリの仏語とはずいぶん違っていたと想像する。彼にはどこか地方出身の青年のような初なところがあるといまでも私は見ている。

別の言い方をすれば、ジッドがピューリタン的な環境から脱出するようにして求めた『地の糧』の世界は、ヴァレリーには初めからたっぷり与えられていたに違いないということだ。ただ、彼の膨大な著作をよく読んでいるわけではなかったので、それは私個人の思いでしかなく、「海辺の墓地」の二十六番目の詩節について、G・コーアン教授のつよく指摘した官能性の存在にひそかに共感していたていどだった。

こうした詩人のややもすれば隠れがちだった官能的側面については、近頃では随分と言及されるようになってきたようだ。二年前に出版された清水徹著『ヴァレリー、知性と感性の相克』(岩波新書)では、詩人のいくつかの恋愛遍歴をたどりながら、そのなかのエロス的な情念のあり方を詳しく論じている。

ここから話は一挙に一九八二年に飛ぶ。当時、私は、勤め先から研究休暇を許され今度はパリに滞在する機会を与えられた。ところが、である。着いてしばらくすると、とんでもない話が舞いこんできたのだった。

中世仏文学者で、フランス社会に知己のおおい松原秀一先生から、ヴァレリーの書簡が売りに出されていて、それを慶應大学が競売で購入するつもりだから、パリ滞在中の鷲見さんと本物かどうか大学の代理人のところで見てきてほしいという連絡であった。またしてもヴァレリーとの四度目の縁、今度はいきなり詩人の内面に触れる異常接近である。

そこで鷲見さんと私は代理人タジャン氏のオフィスを訪れ、書簡集を見せてもらい、またも驚くことになった。その未公開の書簡集は、詩人が最晩年の恋人ジャン・ヴォワリエ(本名はジャンヌ・ロヴィトン)へ宛てた恋文と愛の詩で、手書きやタイプライターで書かれた「コロニラ」(仏語発音では「コロニイラ」とも)と言われる貴重な資料で、私たちは物珍しく点検した。記憶に残るのは、詩人が時々タイプライターの赤リボンを使って、強調したい言葉を打っていることだった。詩人のちょっとした遊び心を眼にしたように思ったものだ。

結局その年の夏、モンテ・カルロで行われた競売で、タジャン氏が慶應の代理人としてその「コロニラ」を競り落とした。この間の詳しい経緯については、松原先生が「三田文学」(二〇一〇、夏季号)誌上に詳しく書いておられる。それ以後も、ヴォワリエ宛書簡がさらに購入され、今では同校の三田図書館貴重書室に保管され、デジタル映像化もされて、見るだけであればモニター上で調べられるようになっている。

モナコの競売で成功した後、鷲見さん夫妻と私は、ヴォワリエ夫人宅に招待されることになった。今度は、詩人の私生活に触れる五度目の縁である。正直言えば、私は「ナルシスの歌」の献呈先がヴォワリエであることも忘れていたし、彼女が『わがファウスト』に登場する秘書リュストのモデルだとは、とんと知らなかった。ただ、この競売がきっかけになって詩人の伝記的な事実を知り、追想の旅にでかけるように好奇心も手伝って訪問したのだった。

そうこうして、とある日、シャンゼリゼ大通りに近い、モンテーニュ通りの瀟酒な邸宅のまえに鷲見夫妻と私は立っていた。やがて、扉を開けてくれたのは、アジア系のメイドさんだった。

そこは、いかにもブルジョワの暮しを思わせる広い住まいで、控えの間に招かれて待っていたが、薄茶色の壁にはヴァレリーが描いたという帆船(夫人の筆名「ヴォワリエ」は、「帆船」を意味する)の縦長の絵が掛かっていた。

やがて輝くような白髪のヴォワリエ夫人が姿を現した。今から振りかえると、夫人はすでに八十歳ちかい高齢だったはずで、すこし膝を悪くされていたと記憶するが、にもかかわらず、矍鑠とした精神と大柄で(松田浩則氏の発言では百六十八センチあったという)、若い時にはさぞ利発で魅力的な女性であったろうと思わせる豊かな存在感のある方だった。実際、夫人は戦前では珍しい才色兼備の弁護士で、出版社を経営する職業人でもあり、パリの文学界や外交官サークルでは名の知れた伝説的な女性であったことを私は知らなかった。やがて私たちは昼食のテーブルに招かれ、ポンディシェリ出身(インド南東の旧仏領)の給仕人にサーヴされながら、「コロニラ」が彼女の願いどおりに日本に買い取られたことを祝ったのだった。残念ながらそのときのほとんどの会話は忘れてしまった。

こうして「コロニラ」は日本に来たものの、ヴァレリーの名誉にかかわることを恐れた遺族の強い要請で公開できず、ほそぼそと専門家の研究に供するだけだったし、私もそんな条件があるなかではと……帰国後、忙しさの中で忘れていた。

またしても、ところが、である。今年になって松田浩則・中井久夫共訳『ヴァレリー詩集、コロナ/コロニラ』(みすず書房、二〇一〇)をたまたま本屋で見つけた。未公開だったはずの詩篇が翻訳、出版されたのかと驚くと同時に、まことに遅まきながら、すでに二〇〇八年にフランスでは、『コロナ/コロニラ、ジャン・ヴォワリエ宛詩篇』(ファロワ社)と題した詩集が出版されていたことを知った。

ここで私は不思議な疑問に捕われたのだった。「コロニラ」の原草稿は、競売以降、三田の貴重書室に保管されて、限られた研究者の眼にしか触れていないはずである。ところが、ファロワ版も、みすず版の草稿も基本的にはフランス国立図書館草稿部にあるというマイクロフィルムに依拠しているが、それならばそのマイクロフルムを一体誰が作ったのだろうか、という素朴な疑問だった。つまり、慶應大学所蔵になる以前に原草稿は撮影されていたことになるのだとすれば、誰が撮影したのか。この謎は専門家に聴くしかないが、一寸ミステリーじみた話ではある。

以上のような経過をたどって、ヴォワリエ夫人に会ったことは、ヴァレリーとの縁をさらに強くし、学生時代から数えて半世紀ぶりに詩人への関心が積極的なものへと変わってきたのだった。何というのんびりした時間の使い方であろう。そこで、松田・中井共訳のみすず版、ファロワ版、さらに 「三田文学」ヴァレリー特集号に掲載された田中淳一・立仙順郎共訳による「コロニラ」からの二十二篇(原草稿に依拠)を加え、六度目の縁で、やっと読んで見たくなったのである。

ただ、邦訳でもファロワ版でも、原草稿に含まれるすべての詩が読めるわけではなく、松田・中井版もファロワ版も、それぞれの編集方針にもとづいて詩を選んでいる。

まず初めに「コロナ」(「冠」を意味する)と題された一連の詩があり、この原草稿は松田氏によれば、一九七九年競売にかけられ「スイス人愛好家の手に渡った」そうである。そして、松田・中井版もファロワ版も、ともに二十三篇を収録しているが、大部分の詩は重複しているものの、三分の一ほどが異なっている。ということは、両詩集を読めば結果的に三十六篇ほどの詩を読んだことになるわけだ。

また、ファロワ版は、「コロナ/コロニラ」として含まれる詩篇の数は多いけれども、その選択と構成についてはよくその意図がわからず、あまり編集がよいとは言えない。当面、信頼できるのはよくまとまった邦訳版のほうだと思う。

さて、私のように初めて「コロナ」を読む者は、ヴァレリーのそれまでの高踏派(パルナシアン)風に彫琢された作品とはことなって、恋心のごく率直な流露にまず驚く。それまでのヴァレリーの詩といえば、その多くはヘレニズムの記憶を背景として展開していて、流麗な音感を重んじるみごとな修辞によって描かれる詩は、小さな絵画や動画のようにみえる。つまり、ヴァレリーの詩作態度は匠の製作のように、とりあえず言葉という素材によって対象をみごとに描くことが優先されていると思えるに対して、「コロナ」の詩篇は(「コロニラ」も同じだが)、現実の恋人に書き送ったものなので、二人の関係の機微と推移そのものがテーマになっている。まさに愛の抒情詩なのである。

ただ、この恋の歴史には、あるいかんともしがたい思いが通奏低音となって詩篇を性格づけている。解説を読むと、詩人の最後の恋の始まりは一九三七年、時に詩人六十六歳、ヴォワリエは三十四歳の若さであったから、この年齢差こそが、詩人にとっては常に懸念の種子として意識されていた。前に触れた松原先生の回想には、「六十歳を越えていたヴァレリーは年を取っていることを気にしてメランコリックになることが多かった」という夫人の証言が記されているのも理解できることであろう。そして、そこに読み取れる詩の心は、大きな愛の喜びであると同時に、読む者を切ない気持ちにさせる老いらくの情念と言ってもよいと思う。まるで、詩人が哀願する僕で、恋人の方が女王セミラミスの振る舞いをしているようにさえ思われる。

たとえば、(ぼくの夕暮れの花)という仮題をもつソネはその好例かもしれない。邦訳には、みすず版と「三田文学」版の二種類があるが、ここでは後者を引用してみる。

たとえば、(ぼくの夕暮れの花)という仮題をもつソネはその好例かもしれない。邦訳には、みすず版と「三田文学」版の二種類があるが、ここでは後者を引用してみる。

ぼくの夕暮れの花、ぼくが飲む末期の蜜

苦さと舌を刺す魅惑をたたえ杯、そうだとも、百合よ

一日一日がぼくをおまえからゆっくり引き離す

舟の帆が岸辺の眼差しから消えてゆくように、

おそるべき運命の皮肉ではあるまいか、

あなたのすてきな贈り物の甘美さが、

この唇とその沈黙と君の諾いが

色薄らいだ最後の翳りに近々と身をよせ

きみの眼に添えて薔薇と蜜とをぼくに差しだすとは、

いま、ぼくの内に残るかぎりの生命は、もう遅すぎる、と呻き

ぼくの肉体は無惨にも闇に向かって後ずさってゆくのに。

けれどもぼくは絶望とともに杯を飲み干し、

そしてきみを言祝ぐ、美しいひとよ、わが夕暮れの戦利品よ

きみの愛の眼差しはぼくの黄昏を金色に染める。

何という率直な表現だろうか? 老境を意識しながらも、あり得ないことが起こったという恋の喜びが伝わってくる。「蜜」だとか「百合」、「薔薇」といったメタファーもまったく率直だ。「戦利品」という語は、原詩ではペトラルカを思わせる「勝利(トリオンフ)」で微笑ましくもあり、「帆(ヴォワール)」という単語も、帆船をも意味する恋人の名前ヴォワリエを知れば、容易に察しのつく掛詞で、全体的にみると語彙の無理が感じられない。この詩などを読むと、ヴォワリエが実際にどんな気持ちで老詩人と接していたかなどという詮索は、どうでもよいことのように思う。むしろ大切なのは、ヴァレリーが己の老境という危うさを覚悟で本当に惚れこんでいた、と感じさせることだろう。若きヴォワリエは命の世界への道であり、他方、詩人は歳月の重みに落ちてゆく存在だったのだ。ここに青春の恋にはない運命の低音が流れていて、現実には静かに破局へ向かって進行してゆくしかないものだった。そんなことが分からないヴァレリーではないはずで、メランコリックになるのも致し方なかっただろう。

そして、以上のような含蓄のある美しい詩の内容と同時に、私が強く惹かれるのは、この詩篇がフランス詩の形式(ペトラルカ風ソネ、四、四、三、三行)や畳韻法といった古典的詩法を守っていることだ。原詩では、一行十二音節(仏語でもっとも美しいとされるアレクサンドラン調)で、行末の脚韻もa,b,b,a/a,b,b,a/c,c,d/e,e,dとなっていて定型を踏まえている。もちろんのこと、こうした仏語詩の音韻構成を邦訳することはできないし、その必要もない。

ただ、私が言いたいのは、翻訳の過程で見えなくなる要素のなかに原詩の形式があって、その形式は即興的なインスピレーションを支えるたしかな器になっているという点なのである。この二詩集には、諷刺詩、オード、歌謡、物語詩(バラード)、短詩、聖書詩篇形式などの形式が巧みに取り入れられていて、詩の内容によって形式が使い分けられていた。翻訳では、どうしても内容の方に眼がゆきやすいものだが、詩には、言葉と心があることを常に意識させる好例でもあるだろう。

話を詩の内容にもどすと、「コロナ」にまとまる詩群は、すでに指摘されていることだが、かなり推敲されていて詩集としてまとめる意図が窺えるのに対し、姉妹詩篇群の「コロニラ」ではよりくだけた即興性が強いように思えた。詩が百五十篇をこえるという原草稿をすべて読んだわけでないので断定はできないものの、二人の関係が軽口さえ可能なより安定したものになったことを推測させる。たとえば、松田、中井訳で「美女さんよ……」の仮題をもつ便箋にかかれた軽妙な即興詩はその典型だ。便箋の上部には「モロッコ革の絵」(「三田文学」版では「便箋の版画」)のイラストがあり、両手をあげて「いらっしゃい!」とでも呼びかけるような人魚姿の海の精(セイレン)に向かって、ボートから飛びこむ漁夫が描かれている(前掲岩波新書版一六一ページに写真あり)。洒落たユーモアである。

美女さんよ、ほら。これが僕たちの雛形、

小さな舟もいっしょにあるよ

ぼくの忠実な指はこの舟を

きみの肌のうえに直接置きたがっているよ。

セイレンはヴォワリエで、飛びこむ漁夫は詩人というわけである。

こうした親密な関係から性愛についてもかなりあらわに歌われている。「奥深き薔薇に寄せて」、「カンツオーネ」、「セレナーデ」といったエロティックな詩があるのも事実で、慶應義塾図書館が企画した「現代フランス文学・受容と展開」のカタログには、詩人が女体のデッサンを添えている詩篇も収録されている。こうした作品を見ると、恋人同士の秘めた書簡だとはいえ、ヴァレリーの好色性というか、官能性というか、予想をこえる大胆な表現に驚きを禁じえない。おそらく詩人はヴォワリエの若い心も体もともに熱愛した。ただ、そうして一体になろうとする愛撫の表現にも、下品さや病んだようなところがなくて、むしろ心身をこえてプラトン的な合体の至福の愛を求めているように見える。それをオード(讃歌)やオマージュ(讃辞)として歌えるところにヴァレリーの地中海的な詩魂があると言えば過言だろうか。

まだ、『コロナ/コロニラ』について序の口でしかないが、こうした愛の詩をよく読んでみると、そのときどきの気分が反映していて、とりわけヴォワリエの不在に耐えきれず思いあまって送る嘆きの詩もすくなくない。「ペトラルカ風に」と題されたソネの最終連三行を引用する。

独り寝ながら涙を流すのです、

嘆きかこちながらに、きみを深く愛することこそ、

私の崇高な責め苦なのですから、甘やかな「きみ」よ。

(松田・中井共訳)

あの知性の人の、もっとも赤裸裸な嘆きの歌である。このラウラを恋するペトラルカのようなヴァレリーに私は親しみを感じる。

そして、ほぼ八年にわたる二人の関係は、一九四五年、ヴォワリエからロベール・ドゥノエル(彼女は二年前から彼の愛人であった)との結婚を切りだされて、突然、終わる。詩人にとっては恐れていた日がとうとう訪れたのである。女神であり、命でもあった恋人から見放されたヴァレリーは、その三週後に文字通り死ぬ。

ところで、この詩人の晩年の恋と死は、ヴァレリー固有のドラマであったのだろうか? 両詩集とも指摘していないが、詩人がヴォワリエと親しくつきあった期間は、ヨーロッパがまさに第二次大戦下にあり、詩人の死はパリ解放から一年も経っていない一九四五年のことである。

思うに、死あるいは生命の危機とエロス的高揚とは手をとりあっているのではないだろうか。鉤十字が死をもってフランスに押し寄せてきた時代、人心のエロス的感性が平時よりも過敏になっていたと想像することは突飛なことではないように思う。そうした時代の気分のなかで、老齢であった詩人ヴァレリーの命への情熱が、ヴォワリエという生気あふれる薔薇にむかって身を投げるように後押ししたのではないか。この二詩集は、そうした時代の翳りのなかで花開いた愛の高揚と運命でもあったように私には思われてならない。

一九八二年、私がヴォワリエ夫人に尋ねた問いをひとつだけ覚えている。

「ところで、ヴァレリーという人はどんな性格の方だったのですか」

「快活な人でした」

二人の関係から、夫人が語ったように詩人には「メランコリック」な憂慮があったと思うけれども、この即座の答えもまた真実であると思う。

ヴァレリーがどのように知的な修辞(プレシオジテ)を操ろうが、彼の魂から地中海の輝きは失われていなかったはずで、彼を詩人にし、明晰な思惟の人にしているのは、その透明な光、それが彼の天分なのではないか。そんな光のほしい時には、ヴァレリーの詩をこれからもじっくり読んでみたいと思うのである。

「ぼくらのうしろでは、だれも気づかれないで、」 ——詩の翻訳について 田中庸介

すぐれた詩の翻訳はどのようにしたら得られるものだろうか? 二十世紀日本の偉大な翻訳家、故・金関寿夫さんの仕事を見てみよう。ゲーリー・スナイダーの素晴らしい詩「パイユート・クリーク」の翻訳の一部を読んでみよう(思潮社刊『ノー・ネイチャー』所収)。これは夏の夜の山中での体験を語った思索的な詩だ。簡潔な力強い文体で、見るものと見られるものとのスリリングな関係を書いている。それはこんなふうに始まる。

One granite ridge (1)

A tree, would be enough (2)

Or even a rock, a small creek (3)

A bark shred in a pool. (4)

これが、金関訳になると、こうな る―。

花崗岩の尾根一つと [1]

木が一本あれば十分、[2]

いや、岩一つ、小さなクリーク、そして淵に [3]

樹皮が一枚浮かんでいて―それでいい。 [4]

(1)では逐語訳風に始まるが、(2)行目に入ると、"A tree"のあとのコンマ、これがもう無視されている。そのかわりに「十分」の後の文末に読点が一つ。(3)行目に入って「Or even」を「いや、」と訳したのは音も似ているし名訳。「岩一つ、小さなクリーク」はよいとして、原文(4)行目の"A bark shred in a pool."という表現を、訳文では[3]~[4]行目に長々と開いて「そして淵に/樹皮が一枚浮かんでいて」と言ったうえ、(2)行目の"would be enough"の「―それでいい。」というのを付け加えて補って、この冒頭の一文を結んでいる。仮定法過去を強調しすぎないのも好ましい。

ゲーリー・スナイダーは米国のビート・ジェネレーションの代表的な詩人であるが、日本の俳句に影響を受けたこともあってか、簡潔で無駄を省いた文体で詩を進めていく。この詩のどこにも八語より長い行はなく、結びもこんなふうだ——。

Back there unseen

Cold proud eyes

Of Couger or Coyote

Watch me rise and go.

ぼくらのうしろでは、だれにも気づかれないで、

クーガかコヨーテの

冷たい、そして誇らかな目が、

ぼくが立ち上がって、歩きだすのを、じっと見守る。

(太字体の部分、原文ではゴシック体)

この訳がものすごいのは、"back there"が「ぼくらのうしろでは」になり、"unseen"が「だれにも気づかれないで」になり、"proud"が「誇らしい」じゃなくて「誇らかな」になり、"Watch me rise and go"に読点が二つ入って「ぼくが立ち上がって、歩きだすのを、じっと見守る」になるところだ(なんだ、ほとんど全部じゃないか)。つまり金関さんは、ゲーリーの簡潔すぎる英語を、かなり散文的に日本語に開いておられるけれども、金関さん的にはこれは必要で十分なぎりぎりな線であって、パーフェクトに原文の内容を移しかえていて攻めこむ隙を与えない。一般に英語のほうが遥かに饒舌で日本語のほうがまとまりすぎている場合のほうが多いだろうけれども、この翻訳はまさにその逆を行っている。それこそが、東洋の裏の裏にあるビート詩の日本語訳たるゆえんなのだ。

ジェレミー・マンデイの『翻訳学入門』(鳥飼玖美子監訳、みすず書房)という教科書をめくると、ギリシャ時代からの「逐語訳」と「意訳」の対立から出発して、翻訳家は必ずしも原文に忠実でない場合もあると指摘されてショックであった。十七世紀の英国の翻訳理論では、「機知や創作」によって翻訳により喪失される美を補うことが提案されている。下って一九五〇~六〇年代になるとヤーコブソンやナイダらの言語学者によって「等価効果」なる概念が発明されるが、九〇年代のルフェーブル、シェリー・サイモン、スピヴァクらは「翻訳者のイデオロギー」あるいは「目標言語文化における支配的な詩論」によって恣意的な書き換えや歪曲が生じる例をあげている。ピエール・ブルデューは権力抗争における能動的主体としての翻訳者の役割を社会学的にとりあげ、ヴェヌティは「英国と米国の出版社は目標文化に同化させやすい作品を選ぶ傾向にある」と述べる。「出版社へのインタビューでは、翻訳が目標言語で「読みやすい」ことが最大の関心である場合が多い」。これらをポジティブにとらえれば「翻訳の創造性」ということにもなるのだが……。

だが、恣意的より何よりも、まず翻訳者が原文テキストを理解できない場合があるということが、詩の翻訳においてはもっとも根本的な問題になるのではないだろうか。詩は時としてなかなか理解が困難な場合があるのだが、何を言っているのかわからないのに訳そうとしても、訳文はさらに混乱と昏迷を深めるばかりである。ところが、金関さんの詩の翻訳の人気の秘密は、まず原文をできるだけ深く正確に読解し、しかる後に必要十分な訳語を考え、それを背筋を伸ばした詩のリズムに乗せながら無理のないところまで広げていく、という過程における極度の誠実さによるものではないだろうか。少なくとも、金関さんは自分なりの解に突き当たるところまで、自分の読みの確信をしっかり深めておられる。そこに、訳詩の愉しさが生まれる。それゆえ、訳詩のリズムが原文と多少異なっていたとしても、その訳文は永遠のフリーハンドの説得力を持つことができたのだろう。筆者も時おり詩の翻訳を試みたりすることがあるけれども、このことを改めて、自らの肝に銘じなければと思った。

midnight interview

伝統を守りつつ、伝統を更新する。

いりの舎 玉城入野 三原由起子

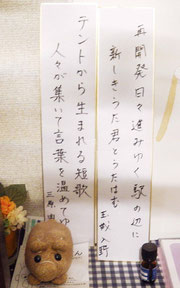

midnight press WEBが創刊されたその二ヵ月前、今年の四月に、詩歌・文芸出版社「いりの舎」から「うた新聞」が創刊された。ほぼ同じ時期に創刊されたこともあり、「うた新聞」の編集スタイルにシンパシーを覚え、いりの舎の玉城入野さん、三原由起子さんがいまどのようなことを考えているのか聞きたくて、いりの舎を訪ねた。

「うた新聞」を創刊するまで

——去年の八月に、朝日新聞夕刊の「あるきだす言葉たち」で、三原さんの短歌をはじめて読みました。短歌には詳しくないのですが、とても惹かれました。なぜ惹かれたかというと、ちょうどその頃、たまたま斎藤茂吉の短歌を読んでいたこともあったのですが、三原さんの短歌に、短歌の伝統、歴史性を踏まえつつ、いまの時代を詠んでいこうとする、その自覚的な作歌の姿勢に惹かれたのだと思います。それでちょっと感想のようなものをミッドナイト・プレスのホームページに書いたら、三原さんからメールをいただいた。それからのご縁ですね。今日は、玉城入野さん、三原由起子さんのおふたりで立ち上げられたいりの舎、「うた新聞」、そして三原さんの短歌などについてお聞きしたくて伺いました。はじめに、「うた新聞」を創刊されるまでの経緯をお聞かせいただけますでしょうか。

玉城 短歌新聞社で八年間編集者をしていたとき、月刊の「短歌新聞」と「短歌現代」という雑誌を担当していたのが、社長が高齢で会社をたたむことになり、それならば自分で独立してやるしかないと決意をしたわけです。それで書籍の出版だけをやるという選択肢もあったのですが、これまで自分は媒体を創って育ってきた人間だし、やはりこれがなければ自分は編集者でないだろうと思ったのです。

——新聞も雑誌も編集されていたのですか。大変だったと思うのですが、それぞれ特徴を考えて作られていたのですか。

玉城 新聞というのは広く短歌愛好者向けのものですね。全国津々浦々に届く。雑誌の方はもっと文学性が強い。特集も組み、評論の連載も組み、というふうにして、同じ出版社だったのである程度カラーは似てきますけれども、色分けをしていました。

——そうした長い編集者としての経験を経て、新たに「うた新聞」をどのような思いで創刊されたのでしょうか。

玉城 まずはじめに考えたこと、そしていまも考えつづけていることは、短歌に限らないと思いますが、この国は東京を中心とした中央偏重といいますか、歌壇でいえば中央歌壇がありますが、短歌を作っている人は有名無名問わず全国にいて、地方できちんといい短歌を作っている人がなかなか陽の目を見ないというか脚光を浴びないので、「うた新聞」では、そうした全国の地域地域で短歌を作っている歌人を大切にしていきたい。

三原 東京も一つの地方として捉えています。

玉城 そう。もともと中央歌壇というのはあったのですが、最近特にその傾向が強まってきたのではないかなと思うのです。はっきりした証拠があって言うわけではないのですが、歌壇の空気感からそういう印象を受けるのです。それを大きく変えることはできないですが、「うた新聞」では中央に偏らないようにして、実際に取材に出向いて人と会ったり、また結社誌や同人誌の中から発見をしたり、なるべく全国にいる多くの歌人を見出していきたいと思っています。

——編集から何からすべておふたりでやられているのですね。

三原 そうですね。新聞の発送作業だけは業者に頼んでいますが、その他はすべてふたりでやってます。編集会議はご飯食べたり、飲みながらやってます(笑)。彼はかなり核がしっかりした企画を立ててきて、今度こういう企画しようと思うけどどうだろう、といくつか聞かれると、私がそれについて意見を言ったり、また私のほうからも気楽に彼に企画を提案したりしてます。

玉城 お互いに意見を出し合って練っていく感じですね。

三原 なるべくこれまでの短歌の世界のことばかりにとらわれない思考で考えたいです。私も短歌を作っていますが、歌壇の枠にとらわれずに、もっといろいろな人と接して吸収していきたいと思っています。けっこう他のジャンルからヒントを得るほうが多かったりします。

玉城 単に短歌関係の本を読んで、そこからヒントを得て、特集を組むよりも、街の空気感というか、たとえば電車に乗ってて、皮膚感覚で何気ない風景や雰囲気に触れて、いまの世の中の、時代の空気というものを感じて、そこから発想して特集を組んでいくこともあります。

歌壇は核家族化している

——いまの歌壇の状況についてどのようにお考えですか。

三原 最近考えていることですが、歌壇の核家族化が挙げられます。私が十年くらい前に東京に出てきたときは、もっと上の世代の方との交流があったんですね。七十代の方とかも若い世代に関心を持ってくれていて、私は「東京のおじいちゃん、おばあちゃん」みたいな感じで触れ合うことがありましたし(笑)。でも最近は、歌壇のパーティで集まっても、二分化されちゃうんですよ。若い人は若い人だけで固まって、上の世代の方と交流しようとしない。上の世代も自分たちから近づかない。そうした状況に違和感を感じています。おそらく若者は自分たちが育った家族が核家族で、結局上の世代との接し方が苦手だからなんじゃないかと思うのです。おじいちゃん、おばあちゃんの世代とはどうせ話が合わないよ、分かってもらえないよ、っていうふうになっちゃう。私は大家族で育ったんで、お年寄りの方と話す方が好きなんですが、どうも最近は自分のことを分かってもらえる者同士だけで繫がろうという風潮が前よりも強くなってきてると思います。また上の世代の人も前はもっと寛容だった気がします。私が学生だったときは「短歌パンチマン」ていう雑誌でけっこう上の世代に対して失礼なことを言ってたんですが、「年寄りだってね、楽しんで短歌作ってるのよ」っていうような、どこか愛情がある諫め方をされたんです。でも、いまだと短歌総合誌で若い人に本気で怒ったりするんですよ。

玉城 論争みたいになるんですけど、それがどうも大人の態度ではなくて、本気で怒って若い人を叩いているような印象があります。

三原 今年の角川「短歌」三月号で三十代の若手と五十代以上の世代でそれぞれ別の座談会があって、私も若い世代の方で参加したんですが、私は三十代の人と話が合わなくって、後から上の世代の座談会を読んだら、こっちに混ざりたかったって思ったんですよね。震災詠についても幅広い視点で上の世代の方たちは語っていて、三十代同士だと、なんだか、短歌は巧くなきゃいけないとか、精神的なことより技術的なことばっかり言うんですよ。修辞が巧ければ、一般の人にも伝わっていくんだ、とか。私はそういうことを語りたいんではなくて、もっと基本的な人間の部分なんですね。そういうことをあんまり語らないんです。だからどうしてもすれ違っちゃうんです。でもそういう人は論文とかもしっかり書けて、歌壇では台頭してくるし、そういう人ばかりが歌壇の主流になっていくのはちょっと怖いなあと思います。震災のときに、一番守りたいものは自分の本だったという若手もいたんですが、ふつうだったら家族のこと、被災した人のことを心配するじゃないですか。ちょっとびっくりしました。

玉城 いま自分が死んだら自分の歌は残るだろうか、とか、まず真っ先に考えるのがそういうことだったり。もちろん、みんながみんなそういう人ではないですよ。

三原 でも「うた新聞」はもっと社会に開かれて繫がろうと思っています。そしてもっと地方に目を向けていきたいし、大結社の有名な先生のもとに若手が集まって自分も有名になろう、みたいな風潮を少しでも変えていきたい。有名な大結社には意識の高い人が集まっていることもありますが、決まったところだけが主流になっていっちゃうと、他の場所でいい歌を作っている人が報われないです。

詩型と内面

——よくいわれることですが、いま日本では、詩(現代詩)、短歌、俳句の三つのジャンル、いわゆる詩歌句が鼎立している状況が続いています。この状況、関係性については、どのようにお考えですか。

玉城 いまあまり相互間の交流はないと思いますが、この状況はそれぞれのジャンルの形式にとって決してよくないことだと思います。試みは前からいろいろと行われていますが、なかなかうまくいかない。それがなぜなんだろうとずっと考えてはいるんですが、どんどんその傾向は強くなってきていて、それぞれのジャンルの人が自分のジャンルにしか興味がなくなってきているんではないか。昔は、子規でも鷗外でも漱石でも、漢詩もやり、俳句も短歌もやり、散文も書いた。もちろん江戸時代からの漢詩の教養があったんでしょうけれど、それがどこかで切れてしまった。果たして、それが戦後なのか戦中なのか……。

三原 あと俳句を歳を取ってから始めた人と話したときに、俳句は短くて簡単だけど、短歌は長くて難しいから絶対無理とか言うんです。いやいや、むしろ俳句の方が知識とか俳味とか必要で難しいじゃないですか、と言うんですけど、どうも長い形式は自分の内面を出さなければならないと思うのか遠ざけてしまう。そういう視点で見ると性格的に俳人は明るい人が多くて、比較的歌人は暗い人が多いイメージがあります。あと俳句やる人は社会的地位が高かったり、お金持ちが多かったり、わりと器用に見える。詩型が長くなればなるほど不器用な人が多いのかも(笑)。そういう違いが背景にあってうまく交流できないのかなあとか考えたりもします。

——二年ほど前だったか、「現代詩手帖」で、城戸朱理、黒瀬珂瀾、高柳克弘の三人による、ゼロ年代の詩歌についての鼎談があって、そのなかでジャンルを超えた過度期に入りつつあるというようなことが話し合われていたように記憶していますが……。

三原 黒瀬君は私と同世代で、違うジャンルや世代との交流も好きだと思います。確かにゼロ年代はネットが発達してネット上でのやりとりは増えたと思いますが、心を開いて交流することってそんなに増えてないと思います。あと特に若い人に感じるのは、ゆとり教育とか少子化とかいろいろな背景があると思いますが、自分に過剰な自信を持っている人が多い。私にも一回り下の弟がいますが、彼もそう。メディアが商業的な戦略で若者を取り上げるのは分かるのですが、彼らはそのまま素直に受け取って自分がもう認められたと思ってしまう。それで自分たちの世代で集まって満足しちゃうんですよ。このまま成長したら怖いなって思う。

玉城 結局いまの短歌の状況って、これまでは文語、旧仮名でずっとやってきたのが、最近は口語、新仮名遣いの歌が若い人の間で圧倒的に増えてきた。そこで世代の断絶がおきていて、互いにぶつかっている状況なんですね。ところが口語で新しい歌を作っている人が、伝統に打ち勝つためにやっているという意識があれば、それは短歌の新しい大転換になりうるとは思うのですが、どうもそうでもない。改革してやろうという意識が感じられない。いまの二十代、三十代前半の若い世代は、少し上の穂村弘とか俵万智とか加藤治郎といったニューウェーブ世代の影響で作り始めていて、そうした若い人は、短歌はそういうものだというふうに思って、もっと前の世代とか近代とか知らずに作っているんですね。そうすると自分たちがやっている新しい口語短歌が、実は戦前に前田夕暮などが口語短歌運動でとっくにやっていることだったことすら知らない。ただつぶやきのような、気持ちがよく伝わる、共感できる、というようなところで若い人同士で歌を褒め合ったり、批評し合ったりしている。そこ止まりなんですね。もっと歴史を遡っていろいろなものを取り入れ、批判的に歌を作っていくということがないと、短歌を大きく動かす力にはならないような気がします。

三原 私も学生の頃、陥ったのですが、一部の有名な歌人に認められたいだけっていうか、志がそのくらいでいいのか、そんなこと言っちゃいけないけど(笑)、もっとなんというか、超えてやるぐらいの気持ちがないと、といまとなっては思います。例えば穂村さんの著書で自分の歌が紹介されたってだけで、一端の歌人になった気になってはよくないですよね。

玉城 怖いのは、なし崩し的にいまのそういう短歌が主流になってしまうことですね。

三原 若い人が離れてしまう結社というのは、短歌の歴史を継ぐ意味では大切な機能を果たしてきたと思うんです。これもさっきの核家族化と繫がるんですけど、結社はやはり大家族です。いろいろな世代の人と交流できる。私はわりと上下関係にうるさくない、いろんな世代が集まっている短歌同人誌に入っていますけど、一つのコミュニティの中で多少嫌なことはあっても、世代間でお互い許容と寛容の精神で包み込むものがある。大家族だと多少お風呂のお湯が汚くても許されるじゃないですか(笑)。逆に最近の核家族化傾向の中では、台頭してくる若者に、上の世代が迎合して、自分の一派にしたいからうまいこと言ったりとか、それはどうかと思う。

——いろいろと厳しい状況が伝わってきましたが、これから「うた新聞」を編集発行していこうとするときの、希望、あるいは志があるとすれば、どういうものでしょうか。

玉城 「うた新聞」にはさまざまな作風の歌を掲載しています。編集していて一首一首読むと、目立たなくても、いい作品が生まれてきている。希望はそういうところにありますし、こういう媒体を通して、伝統を守りつつも、伝統を更新していく。伝統主義に陥ると伝統は滅びてしまうので、少しずつでも更新していく。もちろん更新するのは人ですから、短歌作者と編集者とで、「うた新聞」を通じてやっていけたらいいなと思います。

―三原さんの短歌についてお聞きしたいのですが、「螢を追って」(別掲)は構成も考えられているように思ったのですが。

三原 そうですね。実際、両親が米沢に避難していて、それで一緒に山形で螢を見たときに感じたふるさとへの想いと、ふだん東京で生活して感じている想いを表現しました。特に新聞という媒体を意識して、社会的に言いたいことは言おうと思ったんですね。

短歌との出会い

——三原さんはいつ頃から短歌を作り始めたのですか。

三原 高校二年生のときです。中学時代の先生が、「コスモス」という結社に入っていました。いまはお亡くなりになってしまったんですが、その先生が、私が登校拒否になっていた時期に、詩を書かせてくれたり、作文など書くことを勧めてくれたんですね。そのとき俵万智の『サラダ記念日』を手にして初めは、私もこういうのを作りたいなあと思ったんです。でも先生は私よりも歳が四十くらい上の人だったので、伝統もよく知っていました。私の気持ちを生かしながら教えてくれて、それで短歌を作り始めた。最初は中学二年生のとき詩で福島県文学賞青少年奨励賞をいただき、そのとき正賞を受賞した和合亮一さんと知り合いになりました。高校二年のときには短歌で応募して青少年奨励賞をいただきました。そのとき、自分には短歌が向いていると思ったんですね。それで高校三年生のとき、福島泰樹さんが審査員のコンクールに応募したら、そこでまた賞をいただいたんです。でも大学入ってからは遊んじゃって(笑)、一時短歌に興味を失っていたこともありましたが、中学時代の恩師が根気よく見守っていてくださったおかげで、細々と短歌を続けられたと思っています。途中で早稲田短歌会に入会したり、彼(玉城)との出会いも大きかったと思います。

——五七五七七という定型のリズムはすっと身体に入ってきたのでしょうか。

三原 そうですね。小さい頃から歌を歌っていたので、そういうリズム感とか合っていたのでしょう。違和感は全然なかったです。俳句も季語を覚えるのが面白いなあとも思ったのですが、短歌のリズムの方に魅せられた感じです。

——師匠と呼べる人はいらっしゃるんでしょうか。

三原 中学時代の恩師に出会っていなかったら、いまの自分は存在しないと思っています。それから彼(玉城)のお父さんの玉城徹さんには結婚する前から作品を見てもらったりしました。ただすごい厳しい方ですし、どうせ私の歌なんか分かってくれないだろうな、なんて思って見せると、意外と気にしてくれて、もちろん絶対褒めてくれないんですけど。すごいなあと思ったのは、自分ではこれで伝わるだろうと思ったところが、徹さんは調べとかいろいろな角度から考えて組み立て直してくれるんですね。目から鱗でした。自分の力ではとうてい及ばない。しかも自分のおじいちゃんより年上の方が、私の気持ちをしっかり受け取ってくれて、添削してくれました。その経験はすごく生きている。それまでは言い放しの歌ばかり作っていたんですよ。まさに口語の言い放しです。大学生のときは一時迷って、流行に惑わされたときもあったんです。全然自分の軸がなくて。でも玉城徹さんに出会ったとき、あ、こういうことを学びたかったんだなあってはっきりしたんですね。

文学とはなにか、問い直すとき

——三原さんの短歌を読んでいると、「3・11」だけではくくれない広がりを感じますが、いまどんなお気持ちで短歌を作られているのでしょうか。

三原 やっぱり風化させたくない。あと原発事故の前までは日本の中で、自分はマイノリティではないと思っていたのですが、事故後はマイノリティになってそういう人たちの気持ちがはじめて分かった。以前から障害のある人とか、公害で苦しんでいる人について考えてはいたのですが、みんな国や権力に対して声を上げて権利を得ようと努力していますよね。東北ってちょっと自己主張をしにくい人が多いと思うんです。自分は大それたものではないですが、草の根的に何か継続していけたらと。最近は東京で復興イベントをやってもだんだん人が来なくなってきたり、関心が薄れてきていて、それを目の当たりにして傷ついたりします。また福島に行った時も、この間の夏もそうでしたが、東京から有名人が来て、実は選挙に利用するのでは、というような嫌なところもいっぱい見えたんです。でもそういうのを私は隠さないで露呈しようと思うんです。そうじゃないと、ただでさえ傷ついているのに、さらに権力に利用されてしまう。私の家族も、私自身も利用されないようにしていきたいなという気持ちが、短歌を作るときに常にあります。だから例えば和合亮一さんは、そういうことちゃんと考えていらっしゃるのかなと思いますね。

——和合さんと三原さんとでは言葉の出し方が違うと思いますが、和合さんの詩についてはどう思いますか。

三原 詩人なのに、福島の桃は大丈夫、というようなメッセージに現知事や市長と名を連ねていたり、いろんな出版社から一気に本を出したり。矢面に立っていろいろな批判も受けて大変だろうと思いますが、やっぱり一線を越えて商業主義に走っているように見えますね。なんで一線で留まらなかったのだろうと残念に思います。原発事故は福島だけの問題ではなく、日本だけに留まらず、世界の問題です。それぞれの地域で深く思考して正面から向き合って表現している人はたくさんいますよね。

——最後に、玉城さん、何か付け加えることがあれば……。

玉城 こういう震災とか社会的に大きな事件とか事故があったときに、短歌とは何か、文学とは何か、ということを実作者が考えるときだと思うんです。それがいままでどおり自分たちの文学ジャンルを守っていこうとか、そういうときじゃないと思うんですね。なんだか震災前の日常を保とうという動きの方が強いように思えるんです。例えば直接の被災者じゃなくても、全員が当事者であるはずです。なんで当事者として考えないのだろうか、大きな疑問があります。もっとこれを機に調べとか文体とかが大きく変わってもいいように思います。

三原 文学だけしか生きるところがないと思うと、社会がどうであれ自分の文学を守るという姿勢になる。社会が滅んだら文学も滅ぶのにね。

(二〇一二年十一月五日 聞き手・岡田幸文)

玉城入野(たまき いりの)

一九六八年東京都生まれ。立教大学文学部日本文学科卒業(卒論は「島尾敏雄試論」)。「耳鳴り低気圧」で第86回文學界新人賞最終候補。二〇〇八年「Irino Sketch」創刊。

三原由起子(みはら ゆきこ)

一九七九年福島県生まれ。共立女子大学国際文化学部国際文化学科卒業。「セカンド」で第44回短歌研究新人賞候補作、「ふるさとは赤」で第54回最終選考通過。「Irino Sketch」に参加。

螢を追って 三原由起子

うつくしまふくしま唱えて震災の前に戻れる呪文があれば

風向きを知らされぬままに人びとは風とひとつに山目指しけり

駅前に水浴びをして群れをなす子豚は人を待っているのみ

脱原発の署名の人を過ぎゆけば再び戻りて名前を記す

声上げる大規模デモにおおかたのニュースは声を伝えぬままに

国民を難民にして今もなお稼働させたきひとは小愚民

ふるさとを遠く離れて父母と闇を歩みぬ 螢を追って

被災者が被災者のために調理するなみえ焼そばに心やわらぐ

草しげる墓を思いて曾祖父母祖父に会えない盆を迎える

ただいまとおかえり言い合う八月の故郷も言葉も留めたるまま

*いりの舎ホームページ

詩情と空間 3 浅野言朗

前回、芥川龍之介のキリスト論の考察では、「詩人」と「ジャーナリスト」という表現は、ほぼ同義とされていた。けれども、今日的な含意を汲み取れば、そこには大きい違いがある。今回は、その差異を観察するためにスケールについて触れてみたい。ここで言うスケールは、大きさそのものの意味もあるが、それを操作する方法としての縮尺の意味もある。

07:空間のスケール

古くから今日にいたるまで、(屋外)劇場や競技場のような都市施設の大きさはそれほど変わっていない。ローマ帝国は、地中海沿岸を主として植民都市を多数建設したが、それぞれの都市の中心には、円形闘技場や屋外劇場等が揃って建設されている。その規模は、円形闘技場であれば数万人収容というもので、それは今日における競技場施設の規模と変わるものではない。ヨーロッパの都市は、やがて時代を経てキリスト教の伝播とともに構成が変化していくが、中心に位置する広場と教会は今日における都市施設と比べても遜色ない容量を有している。それらは市民が一箇所にまとまることの出来る規模としてつくられたものであり、当時の都市が今日とは比較にならないほど小さいものであったことを思えば、それは市民全員を収容することをも視野に入れた施設であったといえる。つまりは、現実的に体感可能な、市民が集合する空間のスケールとしては、文明の初期の段階において達成されているわけである。

一方、都市の総体のスケールとしては今日のそれと著しい違いがある。昔の都市は適切なスケールに分節されていたのであり、例えばヴェネツィアは、生活に根ざした教区単位の集合として発達した。生活のスケールに添った単位に分節された都市空間が濃密に息づいており、さらにはその集合体としてのヴェネツィアがあって、それはサン・マルコ広場のような中核的な領域によって表象されている。つまりは、単位領域から集合体としての都市全体像まで、明快なヒエラルキーがある。

それに対して、現代の都市は際限もなく肥大化している。個人ではその全体像を朧げにでさえ把握することのできない巨大な都市の中で、住む場所、働く場所、遊ぶ場所、学ぶ場所…をあちこちに点在させながら交通手段を使って渡り歩き、加えて世界各地の情報を自室にいながらインターネットを通して収集する、というのが今日の都市居住者の姿である。従って、都市の広がりはそこに住む各自において千差万別のものとして実感される。

これは、詩情のスケールの話と平行するが、身体的に体感できるスケール感覚が失われたわけではなく、それを選択肢の一つとして仮想のスケール感覚が付加された。科学技術は選択肢を増やすが、その多くはそれまでの選択肢を根絶するわけではない。どれほど交通手段が増えても、家の中で居間からトイレに行くために、電車や自動車に乗る人はいないのである。実体的な建築空間の歴史としては、二〇〇〇年の歴史を紐解いてもそれほど変化があったわけではない、とも言える。幾つかの様式の間をぐるぐると旋回しているのに過ぎず、それを革新であると錯覚しているだけかも知れない。映像やC

Gといった、我々の知覚により直接的に刺激を与える技術が、空間体験として付加されたわけである。実際に地球の裏側に行って見たこともない光景を目撃することと、今いる地点にスクリーンを立てて実物と見紛う地球の裏側の映像を見ることの間には、どのような差異があるだろうか?

(参考文献:日本建築学会編『西洋建築史図集』彰国社、都市史図集編集委員会編『都市史図集』彰国社、陣内秀信著『ヴェネツィア[都市のコンテクストを読む]』鹿島出版会)

08:詩情のスケール

高校の頃、古文の授業において『源氏物語』を学んだ。教師の話の具体的な内容はあまり覚えていないが、印象に残ったのは『源氏物語』の今日までの伝わり方である。つまりは、原本がありつつそれを面白いと思った人が写本を行って、それを重ねていくことで幾筋もの写本の系譜が出来ていった、ということである。出版された本を同時に多くの人が読む今日の状況とは全く異なった緩慢な光景が、そこにはある。

そもそも会話をすることに使われたであろう<言葉>を伝達する手段は、科学技術の進歩とともに多様化している。そしてその多様化は、それぞれの媒体ごとに方言のような特徴的な言い回しを生む。さらには、言葉の職能の多様化をもたらす。詩人は、その中でどの部分を受け持っているかについて、ある程度自覚的であることを強いられている。

芥川龍之介の頃であれば詩人と小説家しかいなかっただろうが、芥川と同年生まれの詩人・西條八十が作詞家という職能を確立したのかも知れない。詩を書くことと詞を作ることが全く別の営為になったのは、作業それ自体や必要な才能の差異のためではなく、取り巻く状況(共同作業者の有無、流通の経路、市場規模……)の違いが職能を引き離して行ったというべきである。置かれた状況の差は言葉の届く射程(言葉の届き方)の差を生み出し、それらが言葉を変質させてやがて異なった才能を必要とするのだろう。脚本家、コピーライター、ブログの女王……無数の新しい言語的な才能の持ち主を産出する。各媒体における言葉の届く射程や方法の違いを、詩情のスケールの差異と捉えられるだろうか。例えば、松本隆が作詞した曲は総計で五〇〇〇万枚売れているという。それに対して彼に影響を与えたと言われる現代詩人は、どれくらい読まれただろうか? 言うまでもなく、スケールの差異は、質や価値の差異では断じてない。

さて、手紙は一対一の言葉の送付である。対して、書物はそれを一対多数の言葉の送付とすることを可能とする。そのような言葉のスケールとそれに表裏一体となった形式性に意識的であったのは、立原道造であったと思われる。立原は、建築家という空間的スケールの構想をその本質とするもう一つの側面を持ちながら、言葉のスケールに意識的であった。立原の文学の基礎には<手紙>があると思われるが、<手紙>には二つの特性がある。一つは、作り手:受け手=1:1であること。二つ目は、にもかかわらずその時点において作り手と受け手の役割は固定されて置換しえないこと(会話との大きな差違である)、である。立原の詩の本質の一つは、<手紙>の機構を下敷きとしつつ、どのようにして[作り手:受け手=1:1]から[作り手:受け手=1:多]へと組み替えて行くかの試行の過程であると思われる。そのようなスケール操作の技法として、<ソネット>を介在させる意図があるのだろう。

言葉には、他者とコミュニケーションするという役割と同様に、味方と敵を峻別していくという相反する機能がある。さらには、媒体の形式性との濃密な関わりによって、思考の伝達される方向性とその射程を限定させていく、という機能もある。人間は誰とでも交流したいわけではなく、多数の中から交流したい人を発見することも、言葉の重要な機能だろう。それらは、交信する範囲を操作するという点において、縮尺を扱うスケールの問題に関わっている。

09:縮尺(Scale)から機構(System)へ

さて、今回は未だ具体的な提言があるわけではない。それは、やや先になるだろう。ありきたりな話ではあるが、スケールの差異は、必然的に組み立てや機構の差異と連動する。

まずは、問題を具体化してみよう。陶芸家や詩人や建築家は、それぞれ流通も含めていわば手作業に近い状態でモノ作りに励んでおり、大量生産をその本質とする工業製品工場・作詞家・ハウスメーカーといった巨大な流通システムを背後に有したものと、無意識裡に戦っている。けれども、陶芸家や詩人や建築家がどれほど小さな領域に押し込められたとしても、消滅することはない。

ここで、作り手と受け手の比率を考えてみる。カリスマ的な流行作家に対して大衆的な支持があれば、それは、1:∞(無限大)ということになるだろう。この比率は、どこまで下がるだろうか?どんなに下がっても、1:1(原寸)よりは下がらない。つまりはその作り手のサークルの中でしか受け手がいないという状態であり、作り手=受け手となって両者がほぼ重なり合う場合である。けれども、自分が作り手である場合は、同業者の仕事に素直な賞賛を与えないかも知れないが、継続して関心が示される。作り手:受け手の比率とその作品としての質は全く関係がなく、この状況を悲観することもない。仮に、建築の展覧会を見に来るのはほぼ同業者だけである、という状況や、詩を読むのは自分も詩を書いている人だけである、という状態に限りなく近づいたとしても、そこには簡潔にまとめられた健全な環(circle)があると、最近特に実感している。

次に問題を抽象化する。歴史は個々の掌において手さぐりで進むしかないのであり、どんなに幸福な状態でもそれは固定されることなく手が加えられる。人間は、幸福を求めているというよりは、幸福になるにしろ不幸になるにしろ、そのプロセスにしか興味がない。それをスケールについて言えば、抽象的な尺度で検証されたシミュレーション結果を信じるよりも、最終的には1:1の原寸で確認しながら人間は前に進んでいく。

議会制民主主義の本質は、国や共同体の構成員が全て参加して物事を決めて行くことは物理的に出来ないので、投票で選ばれた代議士に付託して議会に送り込む、ということになる。スケールという意味では、例えば一億人の意志を一〇〇人に(一〇〇万分の一に)投影すると言える。議会の中に国民の意志の一〇〇万分の一の縮尺の模型を作るのである。これは、政治に限られた話ではない。社会は、各々が一つの職能を受け持ちながら、他の全ての職能を他人に投影することで成立している。ある人の中には、多数の他者のその職能に関わる事物が濃縮されて委任されている。

一方で、全て自分でやらないと気が済まない、ほぼ原寸で成立させたい志向性もある。家を建てるのは工務店に任せても良いが、自分でブロックを積み上げて作りたい、という欲求もあるだろう。社会の効率的な側面は、それぞれの構成員が特化した職能を有して、互いにそれを付託し合う関係の重合を求めて来た。けれども、職能を<外注>せずに、全て自分で行いたい、自足して自律したいという<原寸>の欲求は必ず残るだろう。

そういった1:∞と1:1の原寸の、両極の状態の間を往来しながら、具体的な局面を見て行くことにしよう。

そよ風#2 「ムラ」の外には

かつて、「詩は万人のためのものである」というスローガンに対して即座に否の答えを発した詩人がいた。この〈否〉の意識が第二次世界大戦後およそ七十年のあいだ、日本の詩の背骨の重要な構成要素の一つであったことは論を俟たないであろう。無論、このような態度に対する批判が、詩作上の実践も含めて無数に行われたことを忘れてはならぬ。しかしながら、詩作行為に対していかなるスタンスを取るかを問わず、多くの実作者たちの脳髄の奥に〈否〉の存在は深くその根を下していたはずだ。

昨年の春の震災をきっかけにして、詩の世界でも創作態度の転向を宣言するかのような言説がいくつも見受けられた。おそらくこれらも結局のところ、戦後詩的な〈否〉をどう扱うかという問題の延長線上にあるものに過ぎないのだろう。震災以前も自覚的に闘っていたはずの敵が、震災をきっかけにはじめて姿を現したと囃し立てているかのような寒々とした滑稽さをおぼえずにはいられない。

これらの転向者の一群の中で特に脚光を浴びたのが、和合亮一であるのは一々ここに記すまでもなかろう。『詩と思想』十月号に掲載された講演録の中で、和合は横木徳久、岸田将幸、絓秀美、そして和合と同じく福島県在住の斎藤貢―一体何に配慮したのか、彼のみ名前が伏せられているが―から浴びせられた批判を紹介した上で、「詩の友達、先輩というのは「現代詩ムラ」とでもいうべきもので、本当に限られた自分にとってのコミュニティーだったんですよね(中略)いずれにしろ現代詩という、この忌まわしい船を降りなくてはいけない」と述べている。これがまだ十代や二十代そこそこのお坊ちゃんなら許せなくもないが、四十を越えた男のする決意表明ではない。「詩の礫」に〈礫〉をぶつけられることがなければ、「ムラ」の冷たさや愚かさに気がつくことの出来なかったという自らの鈍感さを堂々開陳できる神経というのが理解しがたい。震災を契機にして「忌まわしい船」を降りることにめざめたボクちゃん、という実に安直な構造の物語を設定することによって自らの詩の何を擁護したつもりになっているのだろうか。ツイッターでの反響を通じて、「現代詩ムラ」の外部にこそ沢山の「詩の読者」がいることを発見できたと和合自身は総括している。しかし、和合が発見した「詩の読者」もまた、実は「和合ムラ」の住人で止まってしまう者たちなのかも知れない。そのことに和合自身が目覚めたときになってはじめて、彼の詩は一歩先に前進することが出来るであろう。(石もて追われる者)

目印のないページのために 3 小林レント

書物への書物たち(後半)

(前号から続く)

「われわれにとって書物は決して「商品」ではなかった。それは尊い師匠であり、なつかしい恋人であって、本屋はそれをわれわれに紹介してくれるだいじな仲介者であった。」(「読書の今昔」一九三二)

明治の少年時代を懐旧する壮年の寺田寅彦は、書物を偶像と捉えていざるをえなかった。書物はユートピアを顕現させる特権的な事物である。それゆえ彼は、丸善の中に「寄生あるいは共生」している西洋小間物売り場に違和感を覚え、「なんとなくここをのぞく気にならないでいつでもすぐに正面の階段を登って」行ってしまう(「丸善と三越」一九二〇)。しかし生活雑貨と書物のパースペクティブはすぐさま倒置可能でもある。「現代では書籍というものは見ようによっては一つの商品である。それは岐阜提灯や絹ハンケチが商品であると同じような意味において商品である。その一つの証拠にはどこのデパートメント・ストアーでもちゃんと書籍部というのが設けられている」(「読書の今昔」)。丸善の中には洋品部が、デパートの中には書籍部が埋め込まれている。鳥瞰的に都市をまなざすならば、本もまた流れゆく物の一形態に過ぎない。書物の総体としての洪水的流通は、彼に家畜への過剰な給餌を想起させる。「人間もまた商品でありうる。その場合にはいやがる書物をぎゅうぎゅう詰め込むのもまたやむを得ないことであろう。そういう場合にこの飼料となる書籍がいっそう完全なる商品として大量的に生産されるのもまた自然の成りゆきと見るべきであろうか」。

「ありうる」や「あろうか」という表現で留保されている可能性をあえて捨象するならば、端的に書物は人間という商品生産のための商品である。しかも「セリュローズばかりでできた書籍」はいずれ事物としての自重に耐えかね、過去と未来がそこに生ずる人間の世界ごと瓦解する。書物の無限定な増大のあとに、寺田がつけ加えたのはカタストロフのイメージであった。眼前の事柄から遊離して書斎に篭城する愛書家は、文字列に貫かれ硬化した内面性ごと時流にさらわれる危険を冒すが、この人にはそもそも居場所がない。書籍はうつろいゆく現象であり、現象につられて思弁もさまよう。その座りの悪さこそ成熟した近代性の条件である。引き裂かれた視点をもちつつ、彼は増殖する偶像たちを追って書店を巡る。ここには日本においてすでに老いはじめた近代の自嘲と憂鬱がある。近代化された無常観と言うべきかもしれない。

書物を摂取し、人間が肥え太った商品となること。太平洋戦争直前に、この変身、すり替えの他の面を示したテクストから拾おう。「獅子という字は、本物の獅子の影ではないのか。それで、獅子という字を覚えた猟師は、本物の獅子の代りに獅子の影を狙い、女という字を覚えた男は、本物の女の代りに女の影を抱くようになるのではないか」(「文字禍」中島敦一九四二)。古代図書館を舞台とするこの寓話において「単なるバラバラの線に、一定の音と一定の意味とを有たせる」のは潜在的な「文字の精霊」の狡知とされる。書物狂は、あらゆる知を収集しているが、文字を読む生活のなかで彼の心身は無自覚に蝕まれてゆく。特定のフェティシストの問題ではない。「人々は、もはや、書きとめておかなければ、何一つ憶えることが出来ない。着物を着るようになって、人間の皮膚が弱く醜くなった。乗物が発明されて、人間の脚が弱く醜くなった。文字が普及して、人々の頭は、もはや、働かなくなったのである」。外部に刻まれた痕跡としての記録は、身体としての人類に記憶を穿つ力を減衰させる。事物との接触から生ずべき知恵を媒体としての文字に封印することで、触知的経験が失効する。身体、自然への浸食と改変こそ、寄生的な文字の精霊の狡知と見えるものである。精霊は読者の身体を媒体としつつ「野鼠のように仔を生んで殖える」。書物は、事物を不在にしつつ、書物自身の増殖と完成を目論む。「完全な商品」としての書物は、人間の商品化のための飼料のように見えるが、視座を変えれば、加速度的に繁茂しているのは文字の側なのだ。

身体や物の喪失の代償として、歴史は与えられる。歴史の過去における実在性を語り、「書洩らし」(それは寺田の言う意味での「人間の歴史」が接する領分でもあろう)を示唆する若い歴史家に、老博士はこう応ずる。「書洩らし? 冗談ではない、書かれなかった事は、無かった事じゃ。芽の出ぬ種子は、結局初めから無かったのじゃわい。歴史とはな、この粘土板のことじゃ」。「文字の精共が、一度ある事柄を捉えて、これを己の姿で現すとなると、その事柄はもはや、不滅の生命を得るのじゃ。反対に、文字の精の力ある手に触れなかったものは、いかなるものも、その存在を失わねばならぬ」。この寓話においては文字が存在=生命である。人間の解読しうる意味が諸存在に二次的に付与されているのではなく、解読可能な形で存在している事物はすでにして文字の写しである。病理学的な条件下で、文字がゲシュタルト崩壊を生じさせるように、事柄もまた「意味もない集合」に解体されうる。逆に意味がある事物を知覚しうるならば、そこには文字とその読解を支える精霊の意志があることになる。このことを知悉し、精霊の呪縛から逃れようとする博士は、文字なしの世界、「意味の無い奇怪な形をした部分部分」を直視し、狂気に脅える。

文字の世界は人を欺き不能にするが、人はこの欺きなしには生きられない。自己の身体とともに、この生活空間をぼんやりまなざしてみるならば、深海生物のように奇妙なフォルムと習性の「部分」および「集合」があるだけだろう。近代の加速度はようやく目に馴染んだ景色をすぐさま改変し、培われ手ずれした生活の形姿を使えないものに変える。時勢がもたらす部分のうちで発狂しないためには、つねに新たな取扱説明書が必要なのだ。生活における抵抗感の責任は情報の欠如にあると見なされる。現代において、循環する季節に根づき、再活用可能な経験を語る物語は不要である。要請されているのは、一直線に突き進んでもはや帰ってはこないパレードに、なぐさみの必然性をあたえつつ日毎書き換えられるニュースの束としての歴史と、生き延びたものの脊髄反射のマニュアル化だろう。近代の奇妙な光景は、飛び回る精霊群のような外部データに照合されてその場しのぎの定形となる。文字、書物、フィルム、増殖する記録メディア。媒体はかつてのように書庫で沈黙し、読み手を待つばかりでなく、感受者のパトスに訴えかける戦略と声まで身につけている。堪えがたい「部分」は隠蔽され、「集合」は必然的全体を装う。

諸存在が影としての文字に取ってかわられているという猜疑心は、「本を読んで、それで間に合わせた」明治以降の精神と関連してはいないだろうか。明治初期の「(書物の)世界と自分の生活とを密接にからみ合わせてみる」ポリフォニックで「気魄のある読みかた」(宮本百合子)は、もはや一主体の生存の技法、歴史と渾沌の葛藤における主体の位置を読み解き、自らを束縛する渾沌から歴史に向けて主体を解き放つための政治的技法とは見なされない。読書は、文字、歴史の宿るもの自身の潜在的な要請と見なされる。読者はこの寄生木の繁殖にあらかじめ自らの身を捧げてあることで当面の利息を受け取るのだが、寄生木の自己増殖的な意志はかならずしも宿主の生存と一致しない。

「人格の養成」(新渡戸稲造)の内実は、個々の環境との葛藤を起点とするのではなく、歴史的段階に応じた「人間」という名詞の位相によって決定されうるだろう。「人間」は、寺田のまなざした時代において、隠喩的にではなく「商品」と二重化してしまっていた。語られないもの、人間という言葉から切り分けられた暗部、不良品は、存在と歴史から脱落する。朗らかな外見の上で、人格の養成の第一義に「読書力」を挙げた新渡戸は、ともかく実際的であった。精霊を飼い、また飼われなければ、近代も近代人も存立しえない。循環せず一方通行的に展開する近代化の速度のうちで、うつり変わる不定形の光景に適応するためには、その光景をもたらす設計図に呑まれなければならない。自己を取り巻く生活世界に異物感を覚え、吐きもどすのではなく、そこに知の切っ先をあて、衰弱した器官にも消化可能な要素にまで事柄を粉砕しなければならない。生活の条件であり、内面性の牙城であり、根拠の欠如を逆手にとって時代ごとの「人間」を瞬発的に生産する過剰な商品であるもの。たとえば翼賛詩に戯れの小唄以上のなにがしかの力、歴史意識、共同体意識に介入しまた貫かれる力がわずかにでもあったとするならば、それはこのような書物の位置と機能を通じてのみ発揮されたのだ。

中島の叙述した老博士の生涯は、地震の日、倒壊する書架による圧死で閉じられる。このイメージは寺田の予感と呼応しつつ、現行の世界がつねに接している背後を指し示すだろう。影の世界の、主体性の夢の即物的な終わり。しかし書物は関東を襲った災害ののちまで存続し、中島らの想像の彼岸で、共同体のパトスの矛先を生き残りと見分けのつかない自壊へと向け、おびただしい肉体の死をもたらした。その戦争さえも、書物と精霊にとって決定的なカタストロフではなかった。戦後は禍をもたらした文字を墨で消すことをもって開始されたが、精霊は力とその数を増しているだろう。

死せる部分よりも生きた統一を、バラバラの集合よりは有機的全体を。そのような連続性のイメージが偶像にすぎない「さびしい」時代においても、書物は自らが名詞の羅列であることを許さない。瓦礫になってようやく事物が名乗りをあげ、記憶が切実なものとして呼び覚まされるとするならば、書物もまた寸断されるべきかもしれない。文字の物量的拡大のうちで、読むことはすでにして極微小のフレーズたちを手探ることだ。それでも断片が、他の断片と結びつこうとするならば、その空隙にはこの時代の身体に知らぬ間に刻印された記憶が介在しているだろう。書物の連関を一度忘却したいという思いに駆られる。幼い手つきにとって、テクストは古びた一個の物であり他者であり謎である。文字の精霊が事物を隠蔽するならば、文字を事物にすることこそ、その奸計を逃れるひとつの手だてであるかもしれない。

秋葉和夫校長の漂流教室 秋亜綺羅

一九七一年、わたしが最初の詩集を出したのは、二〇歳のときだった。「おやじの胃癌を飼育していた、それは俺だ」というような詩がそこにあったのだけれど、とくに父は病気ではなかった。父はその詩を読んで、わたしになにか言うことはなかった。

父は小学校の教師だった。まもなく父が校長になったとき、「秋葉和夫校長の漂流教室」というタイトルの詩を、わたしは書いた。楳図かずおの漫画「漂流教室」をもじったわけだ。「秋葉和夫」とは父の氏名である。父はそれを読んで、わたしになにか言うことはなかった。

ようするに父は、豪傑だったのだと思う。小さいことは気にならない。たぶん、気にならないふりをしていた。

わたしが高校生だったとき。そろそろ進学の話をしようかと、父が晩酌をしている炬燵に座った。「おまえもすこし飲めよ」と、親子で日本酒を飲んだ。

「大学へなぜ行くのか、ぼくにはわからない」と切り出したのは、わたし。

「行きたくないのか?」

「勉強は好きじゃないし、大学出たヤツが偉いとも思わない。大学に行かなくたって、やりたいことはやれるし、大学は必要ないと思う」

「行きたくなければ行かなくていいぞ。でもな、大学行かないヤツが、大学は必要ないなんて偉そうなこと言っても、な。行けないから負け惜しみで言ってる、くらいにしか思われないだろ。大学をちゃんと卒業して、それで大学は必要ないと言えば、みんな納得するだろ」

うーむ。詭弁だ、明らかに。

だけどこの父の詭弁をこそ、わたしは待っていたのかもしれなかった。親は世間体からして息子を大学へやりたい。学歴を息子に持たせるまでが親の仕事だと、考えている。息子はといえば仕事をするより、親のお金で大学の四年間遊びたい。一般的な家庭にとってのフツーの儀式みたいなものだったろう。

というわけで! わたしは東京にある大学に合格し、仙台から上京し、アパート暮らしを始めたのだった。案の定? わたしは大学へなどほとんど行かず、詩や演劇などで遊び呆けていた。

そんなある日、秋葉和夫校長は校長会の会長になっていて、皇居で表彰を受けるのだとかで、母を連れて上京して来たのだった。その夜はたまたま、ギンズバーグの訳詩などで著名な詩人・諏訪優が主宰する「天文台」の詩の朗読会があった。わたしも出演者のひとりだった。「じゃあ見に行こう」と、両親が来てしまった!

当時のわたしの朗読といったら、やたら叫んでやかましいだけで、なにを言っているのか、ほとんど理解できない。あ。いまでも、そうだけど。

会が終わった後、両親が諏訪優のところに行って「うちの息子がすみません。すみません。いつもはおとなしい子なんですけれど」などと、なんども謝っていたのを、記憶している。そのときわたしは悠然と、日本でいちばんの詩人はわたしだよ、みたいな顔をしていた(らしい)のだ。

時代は七〇年安保の敗北感みたいなものが漂っていた。「ぼくの髪が肩までのびて/君と同じになったら/約束どおり町の教会で/結婚しようよ」などと吉田拓郎が歌った。わたしは髪を腰までのばし、いっぱしのシンナー少年(青年?)をやっていた。

幻覚は確かに魅惑的なものだった。月としゃべったり、空を飛んだりした。だけど誰もがそうなのだけれど、薬物はバッドトリップへと進むばかりだった。

もうろうとしていて、気づくとまわりは火の海だった。アパートの部屋を火事にしてしまったのだ。わたしは警察に連れて行かれ、ひと晩を明かした。取り調べがあり、調書が取られたころ、父の顔があった。連絡を受けて仙台から飛んできたのだと思う。父の顔を見た瞬時、わたしは泣きたいのだ。と、気づいた。

「ただの火事ならいいのですが、部屋じゅうシンナーの匂いがしていまして、ね。逮捕はしないでおきます」と警察。

身元引受けのサインをする父の右腕が、とんでもなく震えていた。サインができず、父は右手を左手で押さえた。わたしは、涙が止まらなかった。悲しいとか、悔しいとかじゃなくて、父の顔を見たことの、うれし涙ではなかっただろうか。いや。豪傑なはずの教師が、息子の起こした事件のために、腕の震えが止まらない。その姿を見たわたしの脳が、勝手に涙を作ったのだ。

警察から解放されたわたしと父は、焼け崩れた部屋の片づけをして、大家と近所のひとたちに土下座して、ふたりで仙台へと帰った。夜も更けた時刻の特急電車だった。

座席にふたり向かい合っていた。うつむいたままのわたしに、父は言った。

「おまえはなんでそんなに焦って詩を書くんだ? 書いては発表し、書いては活字にする。締切だ、と騒ぐ。……詩なんて、一生にひとつ書けたらいいじゃないか」

また、父は言った。

「詩は、ことばを醸造する文学だぞ。醸造にはな、時間というより、歳月が必要だろう」

と。父がわたしに詩について語ったのは、最初で、最後だった。

教育者の息子がこんな事件を起こしてしまったことに、父は責任を覚悟していたことだろうと思う。だけど父は、特急電車の中でも、そのあともずっと、「教育者としての自分の立場を、どうしてくれるんだ」みたいなことで、わたしを責めることは一度もなかった。

ようするに父は、豪傑だったのだと思う。

わたしは詩を、文字として発表することをやめた。寺山修司の「暴力としての言語」というわけでもないが、七〇年安保闘争を、国家権力と闘う武器として、詩を書いていたという意識があった。敗北感が漂っていた。

仙台に戻ったわたしは、運転免許教習所に通い、小さな写植屋に就職した。二年ほどして、手動写植機を一台買って、独立した。何年かして社員も少しずつ増えた。会社を大きくすることに本気になった。夢中ではなかったが、本気だった。

資本主義で勝ちぬく能力がないヤツらが、反体制だといって暴れていただけさ。─そうは、言わせないぞ。資本主義の社会なんてこんな程度さ。とばかり、資本主義ゲームに勝利して、その場所で資本主義の矛盾を叫んでこそ、初めて意味がある。などと……。

「大学は必要ないと思う」と高校生だったわたしが言ったとき、「大学をちゃんと卒業して、それで大学は必要ないと言えば、みんな納得するだろ」と言った、父の詭弁! それと同じ。だよな。

そうして、資本主義というにはあまりに大げさだけど、フィギュアというかミニチュアというべきわたしのちっぽけな会社は、それでもすこしばかり大きくなった。生きるのに必要以上に、大きい必要はないので、詩に戻ることにした。二〇年以上も過ぎていた。

「ゲーセンで資本主義ゲームをしていました。おはようございます。朝帰りです」と、むかし親しかった詩人たちに手紙した。

さて、父は退職して数年後、わたしが独立してまもなく、病気で亡くなっていた。

父に教えられたことで、いつも肝に銘じていることがある。

中学、高校とわたしはバスケットボール部だった。父はわたしにとってバスケットの先生でもあった。父は戦前、師範学校時代にバスケットで全国二位になったそうで、そのときの銀メダルはわたしがもらった。

父に教えられたことといえば、ふたつだった。

ひとつは、どんなときでも腰を低くして後ろ足に重心をおけ、ということだ。たとえば一流のランナーは走るとき、もちろん、後ろ足に重心がある。後ろ足で、地球を蹴るのである。気持ちばかりが早まって、重心の位置を前に移動したりすれば、大地に転げてしまうだろう。

たとえば、前足に重心をおいて手だけで殴りあうのは、そこらのケンカ好きのチンピラにすぎない。ボクサーは、しっかり後ろ足に重心を置いてパンチを繰り出すので、相手を殴り倒すことができるのだ。

世界の舞踊をみても、みんな後ろ足に重心をおいて踊る。インディアンにしても黒人の踊りにしても「俺たちは好きなひとのためにいつでも戦えるぞ。家族を守るために敵に向かう準備はできたぞ」と表現するのが、踊りの根源だそうだ。だから、必ず後ろ足に重心があるのだ。

父からのもうひとつの教えは、ボールを持ったらゴールを見ろ、だ。球技の優れたプレイヤーはボールを持った瞬間、必ずゴールを見るというのだ。シュートを阻止しようと敵が重心を上げて、腰を浮かして自分に近づけば、それだけディフェンスからドリブルで抜け出すことが容易になるからだ。ゴールを見る。ゴールがどんなに遠くにあっても、だ。

これにはあらかじめ仕掛けが必要で、相手が見ている試合直前の練習のときに、遠くからのシュートをたくさん成功させることだ。そうすると、あいつはシュートが上手だから注意しろ! と相手の頭にインプットされる。だからいざ試合ではシュートの格好をするだけで相手は警戒する。するとなおさら、防御を突破しやすくなるというわけだ。

目のまえにある仕事がどんなに小さなものだったとしても、どんなに大きなものだったとしても、わたしのゴールはどこだろう。わたしのゴールはなんだろう、と考える。そして急ぐ気持ちの自分を抑えて、腰を落として、後ろ足にじっくり重心を置いて仕事を始めよう、とわたしは思うのである。

それはたぶん、詩においても同じだ。

また振り返るのだけれど、七〇年安保闘争の時代。父と、高校生だったわたしは、こんな言い合いをしたこともった。

「戦争に負けて大人たちが必死に作ってきたものは結局、国家権力という鳥かごだったんだ。気づくと、自分たちが作った格子から逃れられない。ぼくたち若者がいま、それを壊すんだよ。大人なんか信用できない。大人はぼくたちを、資本主義の立派なしもべにしようと、教育してきただけじゃないか」と、わたし。

あの頃「親子断絶」ということばが流行っていて、こんなセリフは、けっして異常じゃなかった。だけど、父はこう切り返したのだった。

「おまえみたいな、へ理屈ばかり言う若者を育てたのも、俺たち大人の教育者だぞ!」

うーむ。詭弁だ。安っぽい、まるで古い哲学もどきじゃないか。と、そのときは思っていたのだが。

だが。老年をむかえようとしているわたしはいま、たとえ誰にも書けなかった詩を書くことができたとしても、世界で初めての仕掛けをひらめいたとしても、……わたしの全部が、父によって作られた鳥かごの中で、もがいているだけなのかもしれないな。と、感じるようになってきたのである。

最近、父の夢を見ることが多くなってきた。若い父と、幼いわたしだったりする。

未来か過去かわからないけれど「秋葉和夫校長の漂流教室」の中で、父とわたしは、いまもさまよっている。そこは古びた木造の、小学校の教室のような。真っ暗い夜を走り抜ける、東京発仙台行の「特急ひばり」の車内のような。

埋め草日記 其ノ壱

この「秋葉和夫の漂流教室」が掲載されるにいたった事情は、巻末のミッドナイト・ヴォイスに記したとおりである。この八月に刊行された詩集『透明海岸から鳥の島まで』と併せて読むと、一瞬、一九七〇年代が奥行きをもってよみがえってくるような幻覚に襲われる。『透明海岸から鳥の島まで』について、書きたいことはいくつかある。けれども、すぐに書けるというものでもない。以下、思いつくままにメモ書きすると、「あとがき」で「この詩集の中で、どうしても詩になれなかった三つの日付があります」と記される『透明海岸から鳥の島まで』を手にしてまず目をひいたのは、その構成である。あの「ドリーム・オン」が冒頭に置かれたのはすぐに了解されることであったが、もうひとつの「ドリーム・オン」が、その次に置かれたことについては、詩を書く秋亜綺羅のある意志のようなものが感じられた。もうひとつの「ドリーム・オン」は一部、散文詩のかたちをとっているが、ここには秋亜綺羅の現代詩史に対するひとつの批評意識が表明されているように思われた。それから、エアロ・スミスの「ドリーム・オン」の歌詞を読み返したり、ベンヤミンの「朝食食堂」を読み返したりして、「夢」について考え、そして、『海!ひっくり返れ!おきあがりこぼし!』を読み返した。詩集の見返しには、「1975 10 13 9.58P.M. ぱ・ふにて」と書かれている。(おお、懐かしの、ぱあぷる・ふいるむ社よ!)「十八歳未満でも海を見てよいのでしょうか?」「海は血の香りがしませんか?」「海をひっくり返したら地球もひっくり返りますか?」「海は青いですか?」……『海!ひっくり返れ!おきあがりこぼし!』は切ない連禱の詩集であった。『透明海岸から鳥の島まで』について、書きたいことはいくつかある。けれども、すぐに書けるというものでもない。そして、この「秋葉和夫の漂流教室」を読み終えて、さらに考えていかなくてはいけないことを秋亜綺羅から手渡されたように思った。それは僕のこれからの課題だ。いまは、「ぼくは淋しいから、だれかと一緒に溺れたい。」というフレーズが沁みたということをとりあえず記しておきたい。(岡田)

中村剛彦のPoetry Review ④ 木の十字架の記憶

前号につづいて、また詩を巡る短い旅について書きたい。

目的地は軽井沢の聖パウロ・カトリック教会である。昭和十年にチェコ出身の建築家アントニン・レーモンドが建てた歴史ある教会で、今でも軽井沢の観光名所の一つである。ここへ向かった理由は、堀辰雄のあまりに有名な随筆「木の十字架」を十年ぶりくらいに読み直して考えてみることが多くあったからである。昭和十五年に発表されたこの文章は、その前年に死んだ立原道造への追悼文として立原ファンには落涙必至のものであるが、同時に、ナチス・ドイツがポーランド侵攻をした翌日の出来事を綴っている点で、当時の日本の文学者、特に「四季」派の文学者たちがいかに「危機」に対峙しようとしたかを捉えていて、文学史研究の一資料としても扱える。

内容はその日、堀と津村信夫、神保光太郎、野村英夫が、「ドイツ人もフランス人も、イタリイ人も、それからまたポオランド人、スペイン人などまで一しよくたに集まつて」くる日曜のミサに参列するというものである。しかし堀以外の「詩人」たちが「神妙に頭を下げつづけてゐる」のとは違い、堀だけは最後列で祈る人々を観察している。特に二人のポーランドの少女が気になり、「いまにもそんな悲しい叫びを発しさうな気がする。」と思ったり、逆にドイツ人の少年二人が「しきりに顔つきや手真似でからかひかけてゐるのなどがひよいと目に映つたり」するのである。そして最後に、「当然そこにいていい筈の立原道造だけのゐない事が、だんだん私には不思議に思へてならなかつた。さう云えば、なんだか私ははじめて彼が私達の間にゐないのに気がつき出したかのやうだつた。……」と締めくくられる。

私が気になるのは、この立原道造の不在の確認方法の奇妙さである。なぜ教会という「聖性」を放つ場で、「その日」になされたのか。単なる偶然の筈がない。堀がよく使う「なんだか」や「やうな気がする」といった曖昧な言葉遣いは、妙に何かを秘匿していると思える。それを確かめるために実際に向かったのだが、実は途中で帰ってきてしまった。大げさだが、道中で十代のころの血なまぐさい記憶が噴き出し、気分が悪くなってしまったのである。

実は私は子どもの頃この聖パウロ教会に何度か足を運んでいる。かつて軽井沢には父が勤めていた会社の保養所があって、夏休みや冬休みに横浜から車で連れて行ってもらった。ときは八十年代半ばから九十年代初頭、つまり日本のバブル絶頂期とその崩壊の頃までの間である。セゾン文化華やかなりしバブル期の軽井沢は、日本の「大衆」が、やれテニスだ、やれゴルフだ、やれ現代アートだ、と大挙して押しかけていた一大リゾート地であった。中村家もその例に漏れない。人混みが嫌いだった私はひとり自転車で林道をサイクリングし、軽井沢高原文庫で母に教えられた立原道造の復刻詩集を母のお金で購入した。母は六十年代に学生時代だったころ立原を読んでいたらしい。私にとってはそれが初めての「詩」との出会いであった。

しかしそのころ私は抑えきれない性欲のはけ口として、自慰行為と同時に「書く」行為が習慣となっていた。その内容は暗く異常な妄想であった。なぜなら私の家族はある「危機」の渦中にあったからである。詳しくは書かないが、いま思えばバブル期に日本経済が絶頂を極めたその内部で起きていた日本の「家族」の瓦解の典型に過ぎない。石井聰亙がこれ見よがしのニヒリズムで描いてみせた映画「逆噴射家族」さながらの「崩壊家族」である。そのころ書いたものはすべて破棄した。

とまれ自分が思春期に被った時代的影響というものが、その後の自己を決定することを今は実感する。一見幸福なバブル期の家族旅行の記憶は、聖パウロ教会に忍び入り、「木の十字架」を眺めながら、立原の「―人の心をしることは……人の心とは……」などの言い淀んだ詩句をつぶやいて自慰に及んでいたという異様さだけだ。以来教会が放つ「聖性」と「詩」が私の中で「性」を媒介にして奇妙に結びついてしまった。

いま堀辰雄の文学は、そんな私の歪な「詩」の原点を突き刺す。堀が描いた大戦勃発時のミサの風景は一見あまりに平和なものであるが、実のところ「四季」派の文学が瓦解しはじめる瞬間を捉えている。軽井沢という疑似異国の地で、それまで堀を中心に「四季」派が築いてきた「聖なる」抒情界に、現実が「侵攻」してきた。そして立原道造の不在の穴は、それを決定づけた。後世の者から見れば、同席した津村、神保が後に戦争翼賛詩を書くことになるのを、堀は「神妙」に祈る二人の背中に見透かしているようにも感じる。堀は明らかに意図して詩の崩壊の場所としてこの教会を選んだのである。なぜだろうか。

その答えはこの随筆の題名「木の十字架」に込められた二重の意味に隠されている。ひとつは聖パウロ教会の木の十字架そのものであるが、もうひとつは、立原が死ぬ直前に堀に結婚祝いのために贈った二枚のレコードに因んでいるのである。

「ご結婚のおよろこびを申し上げます。お祝いのしるしにフランスの『木の十字架』教会の少年たちのうたつた聖歌をお贈りいたします。美しい村でおくらしになる日、森のなかの草舎でこの歌がきかれる初夏、花々のことなど、一切のけふのあはれに美しい僕の夢想を花束に編んで、それに添へた心持でお贈りいたします。……」

この「『木の十字架』教会の少年たち」は、二十世紀初頭にパリのラ・クロア・ド・ボア教会で生まれ、第一次大戦後には平和を訴えるためにヨーロッパ各地の教会を回ったことで知られる。堀によれば立原から贈られたレコードにはヴィットリアの「アヴェ・マリア」とパレストリイナの「贖主の聖母よ」が収められていた。もう一枚はクロード・パスカルという少年歌手によるドビュッシーの「もう家もない子等のクリスマス」である。堀は津村らとミサに参列中に、先のポーランドの少女が祈っている後ろ姿を見つめながら、「立原の形見の一つである、パスカル少年のうたつたドビュッシイの歌なぞを胸に浮かばせてゐた。それはドビュッシイが晩年病床にあつて、無謀なドイツ軍のベルギイ侵入の事を聞き、家も学校も教会もみんな焼かれてしまつ可哀さうな子どもたちのために、彼等の迎へるであらうわびしいクリスマスを思って、作曲したものだった。」と解説をして、

Noël! petit Noël! n'allez pas chez eux,

n'allez plus jamaeis chez eux,

punissez-les!

(クリスマスよ、クリスマスよ、どうぞ彼等のところへは行かないで。

もう決して行かないで。さうして彼等を懲らしめてやつておくれ)

と歌曲の詩を引用している。

つまり、この「木の十字架」という随筆には、立原の「形見」を通じた堀の反ナチスの声明が隠されているのである。しかし文章はつづいて、「さう、この歌のレコオドは何んといふ偶然の運命から私の手もとに今あるのだらう。ちよつとその少女たちを私の家に連れていつてそれを聴かせてやつたら、まあ彼女たちはどんなに目を赫かす事だらう……と、そんな事を考へてゐるうちに、ふいと眼頭の熱くなりさうになつた目をいそいで脇へ転じ」ることになる。

この堀の煮え切らない臆病な文体は実に巧妙である。もし堀が少女たちを家に連れていくほどの内的動機が、つまり勇気があったなら、堀は反戦詩どころか逆に翼賛詩を書くような「詩人」になれたに違いない。しかし堀は、立原の「形見」が「偶然」そう自分にこれを書かせただけで、自分の本意ではないかのようである。言わば死者のみがいま真実を語れる、と言っているかのようである。これが検閲を逃れるためかどうかは分からないが、いずれにせよ、このようにして堀は教会という「聖なる」場所に「死」とともに「詩」を封印した。しかもそれは「仮死」状態にである。なぜなら戦後、見事に「四季」派の「詩」は蘇生するからである。江藤淳は「四季」派の詩があたかも戦争がなかったかのように錯覚させたがために戦後流行したと書いた(『昭和の文人』新潮社、一九八九)。おそらく私の母の世代も含まれる。戦後日本には戦争を忘却させる装置がいくらでもあった。だからこそ私の世代まで読み継がれてきた。これは果たして「日本の詩」の欺瞞であろうか。

戦後詩がこのような堀の態度に「否」を突きつけたことは当然だが、実は不完全であったと言える。その原因はさまざまな角度からいま再検討されて良いように思う。「荒地」派などの戦後詩人たち自身が自己否定という形で逆説的に「四季」派的な抒情の影響の根深さを明るみにしてしまったとも言える。また事実を追ってみても、聖パウロ教会でともにミサに参列した神保光太郎は、後に「日本浪曼派」で激しい翼賛詩を書きつづけるが、戦後はそのようなことはまるでなかったかのように、ドイツ文学者として大学人の人生を全うする。おそらく戦後詩は、「戦争責任」の名の下にこうした体制に協力した戦前の文学者たちを糾弾はしたものの、結果的には、「四季」派的抒情を宙吊りのまま命脈を保たせてしまった。もし彼らがもっと「四季」派的抒情を実作において取り込み、換骨奪胎していれば話は変わっていたかもしれないが、どうやらそうはいかなかった。

その根本原因は、おそらく上の立原の二枚のレコードが象徴するように、「四季」派の抒情は、あまりにも戦後の「平和」日本の理想と合致していたという点にあると思われる。戦後の詩人たちが彼らを糾弾するならば、それは自らの非戦の思想を糾弾することに他ならない。戦争はなかった……。「四季」派の抒情詩を前にするとき、このように「記憶」をすり替えるしか方法はなかったのである。

ただ一点、戦後詩人たちが戦争を生き延びた若者たちであり、「死」から「生」を取り戻すための詩を書いたとしたら、「四季」派の抒情はこれから戦争へと突入せざるを得ない時期の「死」の想念がべったりとこびりついている。だから戦後の高度成長期からバブル期までの一見「生の謳歌」ともよべる時代が崩れ去ったのちは、むしろ堀が「仮死」状態に凍結した四季派の「詩」は、あたかもこれから戦争を呼び込むかのように蘇生する。これは危険である。しかし鍍金のごとき「平和」国家の内部で、いつしか「死」の想念に染まってしまった私のなかの「詩」―「性」―「聖性」の歪な「美」の紐帯を解体できるとしたら、それはやはり堀の時代同様に戦争だけだと考える。そのときは私は堀のように臆病者でありたい。

*当時の「木の十字架少年合唱団」

★ミッドナイト・ヴォイス

○Poetry Reviewに書いた軽井沢への旅の断念は、実は、前号で小詩集「安曇野」を編まれた恩師井上輝夫先生の安曇野のお宅に寄った次の日のことであった。あの小詩集を読んで感動して、突然押しかけてしまったわけだが、紅葉が色づきはじめた安曇野の月夜、先生のお宅でお手製のすけそう鱈の鍋を肴に地酒を飲み、日本の詩について、世界の詩についてゆっくりお話を伺う至福のときを過ごした。まるで学生時代に戻ったような気分になった。大学を卒業してもう十五年以上経つが、いつまでも立派な社会人になれず、詩を書いてはフラフラしてきたこんな劣等生を、先生はいつまでも変わらず歓待してくれる。本当に感謝の言葉も見つからない。

だから、次の日の軽井沢への旅の断念は、ある意味では当然だったのかもしれない。胸いっぱいに吸い込んだ安曇野の澄んだ空気と、先生からいただいた透明な「詩の時間」を自分の過去のことで汚してはいけない。そのまま家に帰ってから、しばらく考えたことをPoetry Reviewに書いたわけである。それはそれで今後の課題が見えてきた。

この「詩の時間」は、今号でインタビューに伺ったいりの舎でも同じように透き通っていた。玉城さんと三原さんの真剣な詩歌についての言葉と、そして潔く生きる姿には、心を打つものがあった。そして「やはり人の生き方がそのまま歌になる……」、そうインタビューからの帰りの電車で繰り返し考えた。

思えば来年の一月で四十歳になる。ときどき自己否定感に襲われ、自分は何をしてきたのだろう、と沈んでしまう。とはいえ、三十代最後の年の仕事として、このmidnight press WEBを四号までやってきたことは大きい。編集作業の間、すべての執筆者と「詩の時間」を共有している。これほど嬉しいことはない。四十にして迷わず、と言うけれども、迷いをさらに深めながら、midnight press WEBを、よりネットの利点も駆使しつつ充実させたいと思う。ただ一文字の「詩」を追いかけて。読者の皆様、今後とも応援のほど、よろしくお願いします。(中村)

○midnight press WEB第四号では、この四月に「うた新聞」を創刊した、いりの舎の玉城入野さん、三原由起子さんのおふたりを訪ねた。midnight press WEBとほぼ同じ時期に詩歌誌を創刊された「うた新聞」の編集姿勢にはシンパシーを覚えている。下北沢にある事務所でお会いしたおふたりからは、もの静かななかにも秘められた勁いものが感じられた。いわゆる詩歌句の「鼎立」についての議論は、あるようで、ないというのが、実情ではないだろうか。もとより、かんたんに論じられることではないけれども、日本の詩歌について、あらためて考える時期にきているように思うのは僕だけではないだろう。玉城さん、三原さんと詩歌について話し合えた時間は二時間ほどであったが、貴重なものであった。

○今号ではひとつの試みをした。八月に『透明海岸から鳥の島まで』という詩集を出した秋亜綺羅に、midnight press WEBに詩を書いてもらいたい旨メールしたところ、白内障の手術および術後の静養を控えているので、詩作はむずかしいが、「きょう書き上げた自叙伝ふうエッセイ」が「ココア共和国」十二月一日号に載るので、発行日が同じmidnight press WEB第四号に「同時発信」で載せてもらえれば、との返事を受け取った。いかにも秋亜綺羅らしい提案で、断る理由はなかった。送られてきた「秋葉和夫の漂流教室」を読み、考えたことについては、別記したとおりである。秋さん、諸事情で十二月一日に発行できなかったことをお詫びします。右の事情により、今号の詩は、第五号に詩を書いてもらおうと考えていた倉田比羽子さんに依頼することにした。

井上輝夫さんのヴァレリー論を味わい深く読んだことも記しておきたい。地中海の青と白との世界を目に浮かべながら、「詩が生まれる場所」についてあらためて考えたいと思った。

○二〇一一年三月十一日からまもなく二年が経とうとしている。〈世界〉は、いよいよその混迷を深めているかのようだ。年の暮れを迎えるといつも、今年もまた無為に過ごしてしまった!という思いに襲われるのだが、二〇一二年の暮れ、去来するものは、悔恨ではない。それはいまだ名付けられないものであるようだ。視界の晴れない日々が続く。その一方で、これからmidnight press WEBが往くべき道が見えてきたような気もする。

読者諸氏の来年がよい一年となることをお祈り申し上げます。これからもmidnight press WEBをよろしくお願いいたします。 (岡田)

○今号の執筆者

倉田比羽子 一九四六年生まれ

井上輝夫 一九四〇年生まれ

田中庸介 一九六九年生まれ

玉城入野 一九六八年生まれ

三原由起子 一九七九年生まれ

浅野言朗 一九七二年生まれ

小林レント 一九八四年生まれ

秋亜綺羅 一九五一年生まれ

★編集室から

○ミッドナイト・プレスの詩集

川田絢音『ぼうふらに摑まって』2100円

『流木の人』から三年。詩人の精神が刻印された新詩集。

柵野初希『夢の揺りかご』 1890円

過去と未来とのあいだを夢のように揺れる時間を独自の感性で捉えた第一詩集。

○詩の図書館

ミッドナイト・プレスのホームページ上では「詩の図書館」をオープンしています。現在、伊藤比呂美、井上輝夫、入沢康夫、川崎洋、川田絢音、清水哲男、辻征夫、中江俊夫各氏の初期詩篇を読むことができます。二〇一三年一月には、倉田良成の『歩行に関する仮説的なノート』を掲載する予定です。

○自費出版のご案内

ミッドナイト・プレスでは、詩集をはじめとして、様々な書籍の自費出版をお引き受けいたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。自費出版のご案内をお送りいたします。

○二〇一三年のmidnight poetry loungeについては、別途、ホームページなどでご案内します。

midnight press WEB(隔月刊) 第四号 二〇一二年十二月十日発行 編集人・中村剛彦 発行人・岡田幸文 発行 ミッドナイト・プレス 揮毫/谷川俊太郎 イラスト/永畑風人